過去問塾 平成29年度

建築物環境衛生管理技術者試験

次の用語とその単位との組合せとして、誤っているものはどれか。

(1)音の強さ ----- W/m2

(2)熱量 ------ J

(3)色温度 ------ K

(4)立体角 ------ sr

(5)光度 ------ cd/m2 |

____________________

(5)

____________________

湿り空気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)相対湿度が同じ湿り空気では、温度が低い方が、比エンタルピーは高い。

(2)絶対湿度が一定の状態で、温度が低下すると相対湿度は上昇する。

(3)乾球温度が等しい湿り空気において、絶対湿度が上昇すると、水蒸気分圧は上昇する。

(4)絶対湿度が低下すると、露点温度は低下する。

(5)比エンタルピーが等しい湿り空気において、温度が高い湿り空気の絶対湿度は、温度が低い湿り空気の

絶対湿度より低い。

|

____________________

(1)

____________________

湿気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)冬季において戸建住宅では、外気に面した壁の出隅部分の室内側で表面結露しやすい。

(2)室内で家具などを外壁に接して設置すると、結露防止に効果がある。

(3)局部的に断熱が途切れて熱橋となった部分は、結露しやすい。

(4) 壁の内部結露の防止には、水蒸気分圧の高い側に防湿層を設けることが有効である。

(5)室内で発生する水蒸気の量を必要以上に大きくしないことが、結露防止にとって重要である。 |

____________________

(2)

____________________

建築材料表面の長波長放射率と日射吸収率に関する次の記述のうち。最も不適当なものはどれか。ただし、長波長放射率及び日射吸収率の値の大小は0.5より大きいが小さいかで判断するものとする。

(1)酸化した亜鉛鉄板は、日射吸収率が小さく、長波長放射率も小さい。

(2)光ったアルミ箔は、日射吸収率が小さく、長波長放射率も小さい。

(3)黒色ペイントは、日射吸収率が大きく、長波長放射率も大きい。

(4)新しい亜鉛鉄板は、日射吸収率が大きく、長波長放射率が小さい。

(5)白色ペイントは、日射吸収率が小さく、長波長放射率が大きい。 |

___________________

(1)

____________________

エアロゾル粒子の相当径には幾何相当径と物理相当径があるが、幾何相当径に分類されるものは次のうちどれか。

(1)光散乱径

(2)電気移動度径

(3)円等価径

(4)ストークス径

(5)空気力学径 |

___________________

(3)

____________________

エアロゾル粒子の壁面沈着と再飛散に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)再飛散は、沈着した粒子が壁面から離れて再び気相に取り込まれる現象である。

(2)層流下でストークス領域の粒子の再飛散は、一定室内気流のもとではほとんどない。

(3)沈着速度は、壁面へ粒子が沈着する時の衝突する速さである。

(4)粒子の表面付着力には、ファンデルワールス力がある。

(5)気流に平行な鉛直壁面への沈着数は、等濃度の場合、小粒径粒子ほど多い。 |

____________________

(3)

____________________

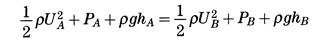

流体の基礎に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

流管の二つの断面A、B間における流れの力学的エネルギーの保存を仮定すると以下の式が得られる。

|

|

|

この式は、[ ア ]と呼ばれ、各辺の第一項を[ イ ]、第二項を[ ウ ]、第三項を位置圧と呼ぶ。ただし、ρ:密度、U:速度、P:圧力、g:重力加速度、h:高さ。 |

ア イ ウ

(1)ベルヌーイの定理 ----- 動圧 ----- 静圧

(2)ベルヌーイの定理 ----- 静圧 ----- 動圧

(3)ベルヌーイの定理 ----- 動圧 ----- 絶対圧

(4)連続の式 -------- 動圧 ----- 静圧

(5)連続の式 -------- 動圧 ----- 絶対圧 |

____________________

(1)

____________________

室内気流に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)置換換気は、室温よりやや低温の空気を床面付近に低速で供給し、天井面付近で排気する方式である。

(2)コールドドラフトは、冷たい壁付近などで自然対流によって生じる下降流が原因で生じることがある。

(3)ドラフトとは不快な局部気流のことであり、風速、気流変動の大きさ、空気温度の影響を受ける。

(4)壁面上部からの水平吹出しの空気調和方式では、冷房時に居住域に停滞域が生じて上下温度差が大きくなりやすい。

(5)天井中央付近から下向き吹出しの空気調和方式では、冷房時に冷気が床面付近に拡散し、室上部に停滞域が生じやすい。 |

____________________

(4)

____________________

室内温度と湿度に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)暖房期における低湿度の改善は、室内空気環境管理にかかわる大きな課題である。

(2)同じ室内であっても、室内温度は垂直的にも平面的にも、多少は不均一である場合が多く、その差が小さければ問題は

ないが、大きい場合には不快感や生理的障害などの原因になる。

(3)東京都の建築確認申請時に審査した建築物で採用された加湿方式として、近年水スプレーの割合が他の方式に比べて

最も多い。

(4)室内温度の不適率は、東京都の調査によると、近年3~4%と低い率で推移してきたが、平成23年度においては節電の

影響もあり2割近い不適があった。

(5)室内における空気中の水分量そのものの空間的な分布は比較的小さい。 |

____________________

(3)

____________________

空気汚染物質の特性を表すア~エの記述のうち、ホルムアルデヒドの特性を表すものの組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

ア.常温で淡黄色の気体である。

イ.発生源には、複合フローリング材・合板等がある。

ウ.人為的な発生よりも火山や森林火災などの自然発生の量が最も多いと推定されている。

エ.水溶性の有機化合物である。

(1)アとイ

(2)アとウ

(3)イとウ

(4)イとエ

(5)ウとエ |

____________________

(4)

____________________

空気汚染物質とその発生源との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)一酸化炭素 -------- 自動車排気

(2) パラジクロロベンゼン ---- 防虫剤

(3)窒素酸化物 -------- ガスストーブ

(4)フューム --------- 断熱材

(5)タール ---------- たばこ煙 |

____________________

(4)

____________________

喫煙室において、1時間当たり15本のたばこが喫煙されている定常状態の濃度として、最も近いものは次のうちどれか。

局所換気以外の換気システムはなく局所換気により排出される空気量は200m3/hで、たばこにより発生した粉じんの80%は直接局所換気で排気されるとする。ただし、たばこ1本当たりの粉じん発生量10mg、喫煙室に侵入する空気の粉じん濃度0.05mg/m3とし、たばこ以外の粉じん発生、壁面への吸着などの影響は無視できるものとする。

(1)0.15mg/m3

(2)0.20mg/m3

(3)0.30mg/m3

(4)0.75mg/m3

(5)0.80mg/m3 |

____________________

(2)

____________________

におい物質に関する次の文章の[ ]内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。

におい物質は、[ (1)揮発性、化学反応性 ] に富む比較的 [ (2)低分子 ] の [ (3)有機化合物 ] である。におい成分を構成する元素として、[ (4)炭素(C) ]、水素(H)、酸素(O)、窒素(N)、硫黄(S)、塩素(Cl)が挙げられる。臭気強度=比例定数 x [ (5)臭気物質濃度 ] の関係が成り立つ。

|

____________________

(5)

____________________

アレルゲンと微生物に関する次の記述のうち、最も不適合なものはどれか。

(1)建築物衛生法では、ダニ又はダニアレルゲンに関する基準を定めている。

(2)酵母は、真菌に分類されている。

(3)ウイルスは、生きている細胞中でしか増殖できない。

(4)ペニシリウムは、アレルギー症状を引き起こす原因物質の一つである。

(5)ダニアレルゲンの大部分は、数μm以上の粒子である。

|

____________________

(1)

____________________

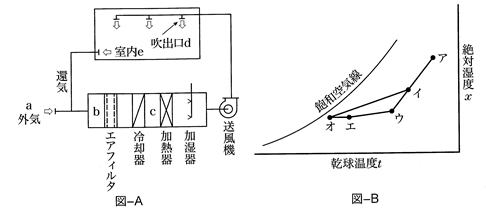

冷房時における単一ダクト方式の空調システムを図ーAに示す。

|

|

図ーBは、図ーAのa~eにおける空気の状態変化を湿り空気線図上に表わしたものである。

図ーA中のdに相当する図ーB中の状態点は、次のうちどれか。

(1)ア

(2)イ

(3)ウ

(4)エ

(5)オ |

____________________

(4)

____________________

湿り空気線図(h - x線図)を用いて相対湿度を求めるために必要な二つの項目の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)乾球温度と湿球温度

(2)湿球温度と絶対湿度

(3)比エンタルピーと乾球温度

(4)露点温度と比エンタルピー

(5)絶対湿度と露点温度 |

____________________

(5)

____________________

平成15年に改正された建築物衛生法施行令弟2条では、「中央管理方式の」という文言が削除された。その理由や結果に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)個別方式の空気調和設備が、比較的大規模な建築物にも採用されるようになったという背景がある。

(2)中央管理方式の空気調和設備は、個別方式に比べて換気量不足による室内空気汚染の発生が懸念される。

(3)個別方式の空気調和設備は、湿度管理が困難で冬期に低湿度状態になりがちである。

(4)空気調和方式の個別方式・中央管理方式にかかわらず、同じ管理基準で適切に維持管理される必要がある。

(5)空気調和方式の個別方式・中央管理方式の区別が明確でなくなってきた状況がある。

|

____________________

(2)

____________________

次の空調負荷のうち、潜熱負荷を含むものはどれか。

(1)構造体負荷

(2)ガラス面負荷

(3)隙間風負荷

(4)ダクトにおける負荷

(5)ポンプによる負荷 |

____________________

(3)

____________________

ダクト併用ファンコイルユニット方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)単一ダクト方式に比べ、空気調和機及び主ダクトの小容量化・小型化が可能である。

(2)ファンコイルユニットごとの発停が可能である。

(3)ファンコイルユニットは、熱負荷変動が小さいインテリアゾーンに配置されることが多い。

(4)単一ダクト方式にファンコイルユニットを併用することで、個別制御性を高めたシステムである。

(5)ダクト吹出空気と、ファンコイル吹出空気による混合損失が発生する場合がある。 |

____________________

(3)

____________________

個別方式の空気調和設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)分散設置の水熱源ヒートポンプ方式では、一般に冷房運転と暖房運転を混在させることはできない。

(2)圧縮機の駆動力として電力を用いるものと、ガスエンジンによるものがある。

(3)通常は外気処理能力を持たないため、外調機などの外気処理装置と併用するなどの対策が必要である。

(4)分散設置空気熱源方式のマルチ型では、1台の室外機に複数台の室内機が接続された。

(5)分散設置空気熱源ヒートポンプ方式では、インバータ制御によって容量制御する機種が増えてきたため、

部分負荷効率が改善された。 |

____________________

(1)

____________________

空気調和設備の各種熱源方式の特徴に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)ガスエンジンヒートポンプ方式は、エンジンの排熱を回収して有効利用することができるので寒冷地の暖房熱源に

適している。

(2)吸収冷凍機と蒸気ボイラを組み合わせる方式は、病院・ホテルでの採用例が多い。

(3)電動冷凍機とボイラを組み合わせる方式は、年間を通して電力消費量の変化が小さい。

(4)直焚吸収冷温水は、1台の機器で冷水又は温水、あるいはこれらを同時に製造することができる。

(5)電力需要を主として運転するコージェネレーション方式では、空気調和その他の熱需要に追従できない場合がある。 |

____________________

(3)

____________________

蒸気圧縮式冷凍機を構成する機器として、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)圧縮機

(2)凝縮器

(3)膨張弁

(4)吸収器

(5)蒸発器 |

____________________

(4)

____________________

ボイラに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)炉筒煙菅ボイラは、直径の大きな横型ドラムを本体とし、燃焼室、煙菅群で構成される。

(2)鋳鉄製ボイラは、スケール防止のため、装置系を開放系で設計・使用する。

(3)貫流ボイラは、水菅壁に囲まれた燃焼室及び水菅群からなる対流伝熱面で構成される。

(4)真空式温水発生機では、真空中で水蒸気を発生させ熱交換器に伝熱する。

(5)真空式温水発生機では、容量によらずボイラに関する取扱資格は不要となる。 |

____________________

(2)

____________________

空気調和機を構成する機器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)エアハンドリングユニットは、熱源設備から供給される冷水・温水・蒸気等を用いて空調空気を作り、各ゾーン・各室に

ダクトにより送風する。

(2)パッケージ型空調機のセパレート型は、一般に圧縮機と膨張弁を収めた室外機と、蒸発器、凝縮器と送風機を収めた

室内機から構成される。

(3)ファンコイルユニットは、送風機、熱交換器、エアフィルタ及びケーシングによって構成される室内設置用の

小型空調機である。

(4)ターミナルエアハンドリングユニットは、小風量タイプで機械室を用いずに天井隠ぺい型などとして設置可能であり、

個別制御性に優れている。

(5)パッケージ型空調機の冷房専用機では、凝縮器の冷却方式により水冷型と空冷型に分類される。 |

____________________

(2)

____________________

空気調和設備に用いられる加湿装置又は減湿(除湿)装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)空気調和機内の冷却コイル表面において結露され減湿するのは、標準的な冷却減湿法である。

(2)吸収減湿法では、塩化リチウムや塩化カルシウムなどの水溶液を用いて減湿する。

(3)空気を圧縮、冷却、結露させることで除湿し、乾燥空気を製造するのは、圧縮減湿法である。

(4)蒸気吹出方式の加湿では、加湿装置により空気が微生物に汚染されることがある。

(5)気化式の加湿装置は、温度降下を生じる。 |

____________________

(4)

____________________

熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)空気ー空気熱交換器である回転型全熱交換器は、吸湿性のあるエレメントから構成されるロータに対向して流れる

給排気間で熱効果が行われる。

(2)空気ー空気熱交換器である顕熱交換器における給排気の隔壁には、透湿性のない金属エレメントなどが用いられ、

寒冷地における熱回収などに用いられる。

(3)空気-空気熱交換器であるヒートパイプは、内部に封入された作動流体が蒸発と凝縮のサイクルを形成する

ことにより熱輸送する。

(4)水ー水熱交換器であるプレート式熱交換器は、多管式熱交換器と比較して設置面積や荷重が大きくなる。

(5) 多管式熱交換器には、U字管式・全固定式・フローティングヘッド式等があり、蒸気ー水や高温水ー水の

熱交換に適している。 |

____________________

(4)

____________________

送風機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)送風機は、吐出圧力の大きさに応じてファンとブロワに分類され、空気調和用の送風機には、ファンが用いられる。

(2)軸流式送風機では、空気が軸方向から入り、軸に対して傾斜して通り抜ける。

(3)多翼送風機は、シロッコファンとも呼ばれ、遠心式送風機に分類される。

(4)送風機の特性曲線は、グラフ上の横軸に風量をとり、縦軸に各風量における圧力・効率・軸動力・騒音値をとって表わした

ものである。

(5)送風系の抵抗曲線は、特性曲線と同一のグラフ上では、2次曲線で表される。 |

____________________

(2)

____________________

ダクトとその付属品に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)多湿箇所に設置されたダクトや耐食性を必要とするダクトには、ステンレス鋼版が用いられる。

(2)鋼板製長方形ダクト同士を接続する継手には、アングルフランジ工法継手と共板フランジ工法継手がある。

(3)防煙区画を貫通するダクトには、煙感知器と連動して閉鎖する防煙ダンパが設けられる。

(4)防火ダンパの羽根及びケーシングは、一般に1.5mm以上の鋼板で製作される。

(5)たわみ継手は、主にダクトとと吹出口を接続する際に、位置調整のために用いられる。 |

____________________

(5)

____________________

吹出口と吸込口に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)ふく流吸出口は、他の吸出口に比べて誘引効果が高く、均一度の高い温度分布が得られる。

(2)軸流吹出口は、誘引比が小さいため到達距離が長いのが特徴である。

(3)線状吹出口は、ペリメータ負荷処理用として窓近傍に設置されることが多い。

(4)面状吹出口は、天井板の細孔をあけた有孔天井を用い、吹出空気は天井全面から微風速で吹き出す方式が

一般的である。

(5)吸込口の吸込気流には方向性があるので、吸い込む向きにも注意が必要である。 |

____________________

(5)

____________________

空気調和設備に用いられる空気浄化装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)空気浄化装置(エアフィルタ)が除去対象とする空気中の汚染物質は、粉じんと有害ガスである。

(2)ろ過式粒子用エアフィルタとは、さえぎり、慣性、拡散、静電気等の作用で粉じんをろ材繊維に捕集するものをいう。

(3)HEPAフィルタは、有害ガスを化学吸着で補集するための専用のフィルタである。

(4)粒子用エアフィルタの性能は、圧力損失、粉じん捕集率・粉じん保持容量で表示される。

(5)ガス除去用エアフィルタのガス除去容量は、使用限界に至るまでに捕集したガス質量で表わす。 |

____________________

(3)

____________________

空気調和設備のポンプ・配管に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)ポンプのキャビテーションを防止するには、常に有効吸込みヘッドが必要有効吸込みヘッドより大きいことが

必要である。

(2)損失水頭は、管内流速の2乗に比例する。

(3)水撃作用の防止には、緩閉式逆止弁を用いる方法がある。

(4)サージングとは、脈動を伴う不安定な状態をいう。

(5)渦流ポンプは、ターボ型ポンプに分類される。 |

____________________

(5)

____________________

弁類に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)バタフライ弁は、軸の回転によって弁体が開閉する構造である。

(2)リフト式逆止弁は、立て配管に取り付ける。

(3)玉形弁は、弁体と弁座の隙間を変えて流量を調整するものである。

(4)ボール弁は、抵抗が少なく、流量調整ができる。

(5)空気抜き弁は、配管中にたまった空気を自動的に排出する。 |

____________________

(2)

____________________

換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)換気回数とは、換気量を室容積で徐したものである。

(2)温度差による換気力は、室内外の空気の密度差に比例する。

(3)第2種機械換気は、汚染空気の流入を許さない手術室などの清浄室に用いられる。

(4)第3種機械換気は、給気口及び排風機により構成される。

(5)風力による換気力は、外部風速に比例する。 |

____________________

(5)

____________________

空気調和設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)空気調和機内の細菌・真菌は、冷房期、暖房期ともに生息すしている。

(2)スライム防止、レジオネラ属菌対策、腐食防止効果をもつ多機能型薬剤は、連続的に注入するのが効果的である。

(3)冷却水系のレジオネラ属菌の増殖を抑制するには、化学的洗浄と殺菌剤添加を併用するのが望ましい。

(4)空気調和用ダクト内の粉じん中の細菌・真菌の量は還気ダクトより給気ダクトの方が多い。

(5)冷却塔の強制ブローは、スケール防止に有効である。 |

____________________

(4)

____________________

温熱環境要素の測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)超音波風速計は、超音波の強度と気流との関係を利用している。

(2)熱線風速計は、電流を通じて加熱された白金線などから気流に奪われる熱量が風速に関係する原理を利用している。

(3)電気抵抗式湿度計は、感湿部の電気抵抗が吸湿や脱湿により変化することを利用している。

(4)アスマン通風乾湿計は、周囲気流及び熱放射の影響を防ぐ構造となっている。

(5)グローブ温度計の示度が安定するまでには、15分~20分間を要する。 |

____________________

(1)

____________________

室内環境の測定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)二酸化炭素の測定には、化学発光法がある。

(2)アスベストの測定には、位相差顕微鏡による測定法がある。

(3)浮遊真菌の測定には、フィルタ法がある。

(4)ホルムアルデヒドの測定には、検知菅法がある。

(5)花粉アレルゲンの測定には、免疫学的な方法がある。 |

____________________

(1)

____________________

光散乱式の粉じん計を用いて室内の浮遊粉じんの相対濃度を測定したところ、6分間当たり120カウントであった。この粉じん計のバックグランド値は1分間当たり6カウントで、標準粒子に対する感度が1分間1カウント当たり0.001mg/m3、室内浮遊粉じんに対する較正係数が1.3であるとすると、室内浮遊粉じんの濃度として、最も近いものは次のうちどれか。

(1)0.010mg/m3

(2)0.013mg/m3

(3)0.018mg/m3

(4)0.020mg/m3

(5)0.026mg/m3 |

____________________

(3)

____________________

環境要素の測定に関する用語の組合せとして、最も不適当なものはどれか。

(1) 温度 ----- 熱電対

(2)臭気 ----- 官能試験

(3)熱放射 ---- ピトー管

(4)酸素 ----- ガルバニ電池

(5)気流 ----- サーミスタ |

____________________

(3)

____________________

汚染物質とその濃度又は強さを表わす単位との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)アスベスト ------ 本/L

(2)ダニアレルゲン ---- CFU/m3

(3)キシレン ------- μg/m3

(4)放射能 -------- Bq

(5)二酸化窒素 ----- ppb |

____________________

(2)

____________________

揮発性有機化合物(VOC)測定法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)VOCsの測定には、基本的にガスクロマトグラフ質量分析計を用いる。

(2)加熱脱着法は、溶媒抽出法と比較して測定感度が高い。

(3)VOCsのパッシブサンプリング法は、静電気力を利用している。

(4)TVOCの簡易な定量には、トルエン換算法がある。

(5)市販のTVOCモニタは、定期的に標準ガスによる較正が欠かせない。 |

____________________

(3)

____________________

音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)線音源からの音圧レベルは、音源からの距離が10倍になれば約20dB減衰する。

(2)騒音は、人の聴覚の周波数特性の補正したA特性音圧レベルで測定・評価される。

(3)時間によって変動する騒音は、等価騒音レベルによって評価される。

(4)音圧レベルは、人間の感覚量に対応するよう定義された尺度で、人間の最小可聴値の音圧2 x 10-5Paを基準として

定義される。

(5)音速は、空気の温度が1℃上昇するごとに約0.6m/s速くなる。 |

____________________

(1)

____________________

床衝撃音に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

重量床衝撃音は、[ ア ] ときに発生し、衝撃音は [ イ ] に主成分を含む。対策としては [ ウ ] が効果的である。

ア イ ウ

(1)食器を落とした ---------- 高周波数域 ----- 柔らかい床仕上げ材

(2)食器を落とした ---------- 低周波数域 ----- 床躯体構造の質量増加

(3)人が床上で飛び跳ねたりした ---- 高周波数域 ----- 柔らかい湯仕上げ材

(4)人が床上で飛び跳ねたりした ---- 低周波数域 ----- 柔らかい床仕上げ材

(5)人が床上で飛び跳ねたりした ---- 低周波数域 ----- 床躯体構造の質量増加 |

____________________

(5)

____________________

環境振動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)時間率レベルとは、あるレベル以上の振動に対する曝露時間が観測時間内に占める割合のことをいう。

(2) 防振溝は、道路交通振動など建築物外からの振動対策として設けられる。

(3)人体に対する振動を扱う場合は、振幅と同時に振動の方向を明確にしなければ」ならない。

(4)人間は、一般に低周波数域に対して感覚が鋭く、周波数の増加と共に感覚が鈍くなってくる。

(5)空気調和設備による振動は、間欠的かつ悲周期的に発生する。 |

____________________

(5)

____________________

光に関する用語の説明として、誤っているものは次のうちどれか。

(1)照度均斉度 ----- 定期間使用した後の作業面上の平均照度と初期平均照度との比

(2)輝度 -------- 観測方向から見た見かけの面積当たりの光度

(3)演色性 ------- 基準光で照らした場合の色を、どの程度忠実に再現しているかを判定する指標

(4)照度 -------- 単位面積当たりに入射する光束

(5)昼光率 ------- 全天空照度に対する室内のある点の昼光による照度の比率 |

____________________

(1)

____________________

ある部屋の作業面の必要照度が750lxであった。ランプ1灯当たりの光束が2,500lmのランプの必要灯数として、最も近いものは次のうちどれか。

ただし、その部屋の床面積は80m2、照明率を0.5、保守率を0.75とする。

(1)24灯

(2)32灯

(3)48灯

(4)64灯

(5)100灯 |

____________________

(4)

____________________

問題91~105 問題91~105

|