2019年度 第2回 過去問セレクト模試

建築物環境衛生管理技術者試験

音・振動に関する用語とその単位との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

(1)音の強さ ------ N/m2

(2)吸音力 ------ m2

(3)振動加速度 ------ m/s2

(4)音圧 ------ Pa

(5)透過損失 ------ dB |

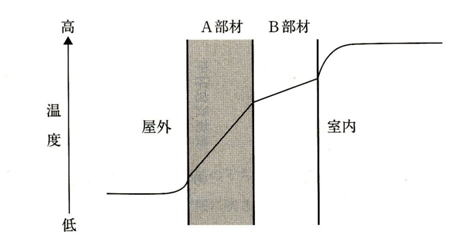

| 下の図は二同じ厚.さのA部材とB部材で構成された建築物外壁の定常状態における温度分布を示している。この図に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

(1)A部材の方がB部材より流れる熱流は大きい。

(2)B部材の方がA部材より熱伝導率は大きい。

(3)A部材の方がB部材より熱伝導抵抗は大きい。

(4)B部材が主体構造体であるとすれば、この図は外断熱構造を示している。

(5)壁表面近傍で温度が急激に変化する部分を境界層という。 |

熱移動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 均質な材料で作られた壁内部の温度は、定常状態であれば厚さ方向へ直線分布となる。

(2) 同一材料でも、一般に熱伝導抵抗は温度によって異なる。

(3) 密度が大きい材料ほど、一般に熱伝導抵抗は小さくなる。

(4) 固体内の熱流は、局所的な温度勾配に熱伝導抵抗を乗じて求められる。

(5) 同一材料でも、一般に内部に湿気を多く含むほど熱伝導抵抗は小さくなる。 |

建築材料表面の長波長放射率と日射吸収率に関する次の記述のうち。最も不適当なものはどれか。ただし、長波長放射率及び日射吸収率の値の大小は0.5より大きいが小さいかで判断するものとする。

(1)酸化した亜鉛鉄板は、日射吸収率が小さく、長波長放射率も小さい。

(2)光ったアルミ箔は、日射吸収率が小さく、長波長放射率も小さい。

(3)黒色ペイントは、日射吸収率が大きく、長波長放射率も大きい。

(4)新しい亜鉛鉄板は、日射吸収率が大きく、長波長放射率が小さい。

(5)白色ペイントは、日射吸収率が小さく、長波長放射率が大きい。 |

冬季における結露に関する次のア~ウの文章の [ ] 内に入る語句として、最も不適当なものはどれか。

ア 通常、室内においては、空気中の絶対湿度の空間的な分布は [ (1) 比較的小さい ]。そのため、局所的に温度が低い場所があると、

その場所での飽和水蒸気量が [ (2) 増加し ]、結果として結露が発生する。

イ 窓のアルミサッシや [ (3) 乾式工法の壁の間柱部 ] など、断熱材が切れている場所で [ (4) 熱橋 ] を生じ、

局所的に結露が発生しやすくなる。

ウ 内部結露を防ぐための方策としては、断熱層の [ (5) 室内側 ] に防湿層(膜)を設ける方法が一般的に採用される。 |

流体に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 大気基準圧(大気圧を基準にした圧力)は、ある地点の圧力を同一高さの大気圧との差

圧で表す。

(2) 動圧は、流速の二乗と流体の密度に比例する。

(3) 円形ダクトの圧カ損失は、ダクト直径に反比例する。

(4) 直線ダクトの圧力損失は、風速の二乗に比例する。

(5) ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、形状抵抗係数と風速に比例する。 |

エアロゾル粒子の一般的な粒径が、大きい順に並んでいるものは次のうちどれか。

(1)花粉 ---------- バクテリア ------ ウイルス

(2)ウイルス ------ バクテリア ------- 花粉

(3)ウイルス ------ 花粉 ------------ たばこ煙

(4)たばこ煙 ------ ウイルス -------- バクテリア

(5)バクテリア ----- 花粉 ----------- たばこ煙 |

エアロゾル粒子の一般的な粒径として、最も小さなものは次のうちどれか。

(1) ウイルス

(2) バクテリア

(3) 胞子

(4) セメントダスト

(5) 住宅内堆積じん(机上) |

暖冷房時に、ドラフトや停滞域を生じにくい場合として、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)側壁下部から温風を水平に吹き出す場合

(2)側壁上部から温風を水平に吹き出す場合

(3)天井中央から温風を下向きに吹き出す場合

(4)天井中央付近から冷風を水平に吹き出す場合

(5)側壁上部から冷風を水平に吹き出す場合 |

エアロゾル粒子とその測定粒径との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

(1)細菌 ------- 0.01μm

(2)ウイルス ------- 5.0μm

(3)たばこ煙 ------- 10μm

(4)花粉(スギ) ------- 30μm

(5)雨滴(霧雨) ------- 50μm |

空気汚染物質とその発生源との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)一酸化炭素 -------- 自動車排気

(2) パラジクロロベンゼン ---- 防虫剤

(3)窒素酸化物 -------- ガスストーブ

(4)フューム --------- 断熱材

(5)タール ---------- たばこ煙 |

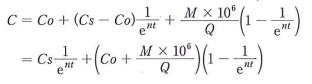

換気回数n=1.0回/hの換気がされている居室において、ある汚染物質の初期濃度Csが

3,000ppmの時、1時間後の濃度が2,000ppmとなった。定常状態(t=∞)の濃度とし

て、最も近い濃度は次のうちどれか。なお、室内濃度は、次式で表され、室内は完全混合

(瞬時一様拡散)とし、室内汚染物質発生量及び外気濃度は一定とする。また、e=2.7とする。 |

|

ただし、

C:室内濃度(ppm)

Q:換気量(m3/h)

M:室内汚染物質発生量(m3/h)

t:経過時間(h)

Co:外気濃度(ppm)

(1) 1,000ppm

(2) 1,300ppm

(3) 1,400ppm

(4) 1,600ppm

(5) 1,800ppm |

揮発性有機化合物とその用途との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)パラジクロロベンゼン ---- 防虫剤

(2)ダイアジノン -------- 防蟻剤

(3)ベンゼン --------- 溶剤、抽出剤

(4)トルエン --------- 溶剤、希釈剤

(5)スチレン --------- 殺虫剤 |

室内空気汚染物質とその発生源の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1) ラドンガス ----- 土壌

(2) 硫黄酸化物 ---- ガスストーブ

(3) 浮遊粉じん ---- たばこ

(4) オゾン ------- コピー機

(5) 微生物 ----- 超音波加湿器 |

湿り空気の状態変化に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)湿り空気を加熱すると、比エンタルピーは上昇する。

(2)湿り空気を加熱すると、相対湿度は低下する。

(3)湿り空気を加湿すると、露点温度は低下する。

(4)湿り空気を冷却すると、比容積は小さくなる。

(5)湿り空気を減湿すると、湿球温度は低下する。 |

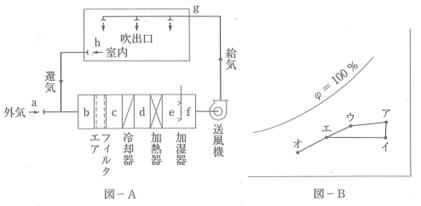

暖房時における定風量単一ダクト方式の空気調和システムを図ーAに示す。

図ーBは、図ーAのa~hにおける空気の状態変化を湿り空気線図上に表したものである。

図ーA中のbに相当する図ーB中の状態点は、次のうちどれか。 |

|

(1)ア

(2)イ

(3)ウ

(4)エ

(5)オ |

熱負荷計算に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 外壁を構成する建築材料が厚くなると、熱貫流率は小さくなる。

(2) 実効温度差は、日射の影響を考慮した値である。

(3) 窓ガラスを通過する顕熱負荷の計算には、遮蔽係数を用いる。

(4) 人体からの潜熱負荷は、室温にかかわらず一定である。

(5) 換気による潜熱負荷の計算には、屋内外空気の絶対湿度差を用いる。 |

建築物の空気調和設計における熱負荷の大小関係として、最も適当なものは次のうちどれか。

(1)室内負荷 > 空調機負荷 > 熱源負荷

(2)熱源負荷 > 室内負荷 > 空調機負荷

(3)熱源負荷 > 空調機負荷 > 室内負荷

(4)空調機負荷 > 熱源負荷 > 室内負荷

(5)空調機負荷 > 室内負荷 > 熱源負荷 |

ダクト併用ファンコイルユニット方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)単一ダクト方式に比べ、空気調和機及び主ダクトの小容量化・小型化が可能である。

(2)ファンコイルユニットごとの発停が可能である。

(3)ファンコイルユニットは、熱負荷変動が小さいインテリアゾーンに配置されることが多い。

(4)単一ダクト方式にファンコイルユニットを併用することで、個別制御性を高めたシステムである。

(5)ダクト吹出空気と、ファンコイル吹出空気による混合損失が発生する場合がある。 |

建築物の熱負荷に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 壁からの熱伝達顕熱負荷のみ

(2) 人体発熱潜熱負荷のみ

(3) 窓からの日射顕熱負荷のみ

(4) 窓からの自然換気顕熱負荷と潜熱負荷

(5) 取入外気顕熱負荷と潜熱負荷 |

冷凍機の冷凍サイクルとその構成機器との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)蒸気圧縮冷凍サイクル ---- 再生器

(2)蒸気圧縮冷凍サイクル ---- 蒸発器

(3)吸収冷凍サイクル -------- 凝縮器

(4)吸収冷凍サイクル -------- 吸収器

(5)蒸気圧縮冷凍サイクル ---- 膨張弁 |

空気調和設備の熱源機器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 吸収冷凍機の再生器では、冷水が取り出される。

(2) 吸収冷凍機の吸収器では、吸収液が散布される。

(3) 圧縮冷凍機の蒸発器では、冷媒が気化する。

(4) 圧縮冷凍機の凝縮器では、冷媒が液化する。

(5) 開放型冷却塔では、冷却水の一部が蒸発する。 |

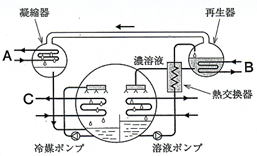

下の図は、吸収冷凍機の冷凍サイクルを示したものである。図中のA、B、Cに対応する蒸気、冷水、冷却水の組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

蒸気 冷水 冷却水

(1)A ---- B ---- C

(2)A ---- C ---- B

(3)B ---- A ---- C

(4)B ---- C ---- A

(5)C ---- B ---- A |

|

冷凍機の冷媒に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)CFC系冷媒は、オゾン層破壊問題から全面的に製造中止となった。

(2)HCFC系冷媒は、CFC系冷媒に替わるものとして用いられているが、将来全廃の予定である。

(3)アンモニアは、安全性及び経済性の点でフロン系冷媒よりも優れている。

(4)HFC系冷媒は、代替フロンと呼ばれ、オゾン破壊係数(ODP)はゼロである。

(5)自然冷媒の二酸化炭素は、環境負荷の点でフロン系冷媒よりも優れている。 |

空気調和設備に用いられる熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) ヒートパイプは、構造・原理が単純で、熱輸送能力の高い全熱交換器である。

(2) 空気-空気熱交換器は、主に排気熱の回収に用いられる。

(3) 静止型全熱交換器は、仕切り板の伝熱性と透湿性により給排気間の全熱交換を行う。

(4) 代表的な空気冷却用熱交換器としては、プレートフィン式冷却コイルがある。

(5) プレート式水-水熱交換器は、コンパクトで容易に分解洗浄できるという特徴がある。 |

空気調和設備における湿度調整に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)加湿装置は、主に暖房用に用いられる。

(2)湿度調整は、有害微生物の発生や感染の防止に役立つ。

(3)加湿装置の維持管理が不十分な場合には、微生物が装置で増殖することがある。

(4)水噴霧式の加湿装置は、温度降下を生じないという特長がある。

(5)除湿には、冷却減湿法や化学的減湿法がある。 |

空気調和機の熱交換器・送風機・ポンプに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)多管式熱交換器は、空気調和機に使用する温度帯の水ー水熱交換器として、プレート式熱交換器に比べて

優れている。

(2)プレート式熱交換器の電熱板には、一般にステンレス鋼板が使用される。

(3)吐出圧力20kPaの送風機は、ブロワに分類される。

(4)キャビテーションにより、騒音・振動が発生し、吐出量が低下する場合もある。

(5)ポンプの実揚程は、全揚程から損失水頭を引いたものである。 |

ダクトとその付属品に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)多湿箇所に設置されたダクトや耐食性を必要とするダクトには、ステンレス鋼版が用いられる。

(2)鋼板製長方形ダクト同士を接続する継手には、アングルフランジ工法継手と共板フランジ工法継手がある。

(3)防煙区画を貫通するダクトには、煙感知器と連動して閉鎖する防煙ダンパが設けられる。

(4)防火ダンパの羽根及びケーシングは、一般に1.5mm以上の鋼板で製作される。

(5)たわみ継手は、主にダクトとと吹出口を接続する際に、位置調整のために用いられる。 |

送風機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)斜流式送風機は、空気が軸方向から入り、軸に対して傾斜して通り抜ける構造である。

(2)遠心式送風機は、空気が羽根車の中を軸方向から入り、径方向に通り抜ける構造である。

(3)送風機の特性曲線は、グラフの横軸に風量をとり、縦軸に各風量における圧力・効率・軸動力等をとって表した

ものである。

(4)横流式送風機は、空気が羽根車の外周の一部から入り、反射側の外周の一部へ通り抜ける構造である。

(5)空気調和用の送風機には、ブロワが多用される。 |

吹出口と吸込口に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 面状吹出口は、天井板に細孔をあけた有孔天井を用い、天井全面から微風速で吹き出す方式が一般的である。

(2) 軸流吹出口は、誘引比及び拡散角度が小さく、到達距離が長いのが特徴である。

(3) 線状吹出口は、誘引比が大きく、均一な温度分布を得やすい。

(4) ふく流吹出口は、誘引比が小さく、温度分布が不均一になりやすい。

(5) 吸込口の吸込気流には、吹出気流のような指向性がない。 |

換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 排気フードは、局所換気に用いられる。

(2) 汚染室の換気では、室圧を周囲より高くする。

(3) 第1種換気は、機械給気と機械排気との併用による換気である。

(4) 第2種換気は、機械給気と自然排気口とによる換気である。

(5) 自然換気は、風力や室内外の温度差が原動力となる。 |

空気調和設備に用いられる空気浄化装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)折込み形エアフィルタは、ろ材通過風速を上げることにより、圧力損失を減らしている。

(2)静電式は、圧力損失が少なく、微細な粉じんまで効率よく捕集できる。

(3)空気浄化装置が除去対象とする汚染物質は、一般に粉じんとガスである。

(4)ろ過式フィルタは、適切な時期に交換を行わないと、捕集した粉じんの再飛散を起こす。

(5)活性炭フィルタは、主にガス状汚染物質の吸着除去を目的とする。 |

空気設備の配管材料とその使用区分との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

配管材料 使用区分

(1)配管用炭素鋼鋼管(白管) ---------- 冷温水

(2)配管用炭素鋼鋼管(黒管) ---------- 油

(3)フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 --- 冷却水

(4)硬質ポリ塩化ビニル管 ----------- 蒸気

(5)配管用ステンレス鋼管 ----------- 蒸気配管 |

温熱環境要素の測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) グローブ温度計の値は、平均放射温度(MRT)と反比例する関係にある。

(2) アウグスト乾湿計の湿球における水の蒸発量は、通風速度に影響される。

(3) 相対湿度の測定器には、毛髪などの伸縮を利用したものがある。

(4) 熱線風速計には、定電圧式と定温度式などがある。

(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく温度の測定器は、0.5度目盛の温度計(これと同程度以上の

性能を有する測定器を含む。)を使用する。 |

建築物衛生法に基づくホルムアルデヒド測定法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)分析機器を用いて正確に測定値が得られる精密測定法と、現場で簡便に測定値が得られる簡易測定法が

ある。

(2)DNPH-HPLC法(DNPHカードリッジ捕集ー高速液体クロマトグラフ法)に用いるDNPHカードリッジは、

冷蔵保管が必要である。

(3)DNPH-HPLC法によるパッジブ法の試料は、電動ポンプを用いて採取する。

(4)検知管法においては、サンプリングに電動ポンプを使用する。

(5)簡易測定法は、妨害ガスの影響を受けることがある。 |

環境要素とその測定法との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)一酸化炭素 ----- 検知管法

(2)臭気 -------- オルファクトメータ法

(3)酸素 -------- ガルバニ電池法

(4)窒素酸化物 ----- 紫外線蛍光法

(5)換気量 ------- トレーサガス減衰法 |

空気調和設備の節電対策に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)夏期に、冷凍機の冷水出口温度を上昇させる。

(2)夏期に、冷凍機の冷却水入口温度を低下させる。

(3)夏期に、室内の冷房設定温度を上昇させる。

(4)冬期に、ボイラの温水出口温度を低下させる。

(5)冬期に、冷凍機の冷却水入口温度を上昇させる。 |

夏季ピーク時における空気調和設備の節電対策に関すや次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) ヒートポンプ屋外機の熱交換器に散水する。

(2) 蓄熱槽の蓄熱温度を低下させる。

(3) 熱源機の熱交換器を洗浄する。

(4) 冷凍機の冷却水入口温度を上昇させる。

(5) 冷凍機の冷水出口温度を上昇させる。 |

冷却塔と冷却水の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)冷却塔の強制ブローは、冷却水の濃縮防止に有効である。

(2)冷却塔の使用開始後は、3ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検する。

(3)冷却塔を含む冷却水の水管は、1年以内ごとに1回清掃する。

(4)冷却水系のスライム除去は、レジオネラ属菌の増殖防止に有効である。

(5)冷却塔に供給する水は、水道法に規定する水質基準に適合させる。 |

音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 1オクターブ幅とは、周波数が2倍になる間隔である。

(2) 空気密度、音速が一定であれば、音の強さは音圧の平方根に比例する。

(3) 媒質が1回振動している間に進む距離を波長という。

(4) 純音とは、一つの周波数の音波のことである。

(5) 音の強さの単位には、W/m2が用いられる。 |

音に関する用語の説明として、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)暗騒音 -------ある騒音環境下で対象とする特定の音以外の音の総称

(2)吸音率 -------入射音響エネルギーに対する透過エネルギーの割合

(3)純音 --------一つの周波数からなる音波のこと

(4)拡散音場 ------空間に音のエネルギーが一様に分布し、音があらゆる方向に伝搬している状態のこと

(5)遮音 --------壁などで音を遮断して、透過する音のエネルギーを小さくすること |

ランプに関する用語の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)水銀ランプ ------------- HIDランプ

(2)白熱電球 -------------- 放電発光

(3)ハロゲン電球 ---------- 温度放射

(4)低圧ナトリウムランプ ---- 低圧放電ランプ

(5)LED ------------------ 電界発光 |

照明器具の保守管理として光源の交換方式に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

[ ア ]は、不点灯になった光源をその都度交換し、ある一定期間が経過した時点で、全ての光源を交換する方式である。[ イ ]は、光源が不点灯になっても、当初計画した交換時期、あるいは不点灯の光源が一定数に達するまで光源の交換を行わず、あらかじめ定めていた交換時点に達したときに全数を交換する方式である。[ イ ]は、大規模な照明施設で、光源の交換が[ ウ ]な場所に適している。

|

ア イ ウ

(1) 個別交換方式 --------- 個別的集団交換方式 --- 比較的困難

(2) 個別的集団交換方式 --- 集団交換方式 --------- 容易

(3) 個別的集団交換方式 --- 集団交換方式 --------- 比較的困難

(4) 集団交換方式 --------- 個別的集団交換方式 --- 容易

(5) 集団交換方式 --------- 個別交換方式 --------- 容易 |

光と照明に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)曇天の空は、白熱電球より色温度が高い。

(2)点光源から発する光による照度は、光源からの距離に反比例する。

(3)直射日光による水平面照度は、地表での直射日光による法線照度にsin h (h:太陽高度)を乗じたものである。

(4)演色評価数は、100に近いほど基準光源とのずれが小さい。

(5)照明器具の不快グレアの程度には、観測者から見た各照明器具の発光部の立体角が影響する。 |

空気調和設備の自動制御機器として利用される検出器に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

[ ア ]は、線膨張係数が異なる2種類の薄い金属板を貼り合わせ、周囲の温度変化に

よる金属の伸縮差を利用し、電気式調節器の[ イ ]制御に利用される。

ア イ

(1) ベローズ ------------- 比例

(2) 白金測温抵抗体 ------- 比例

(3) ダイヤフラム ----------- ニ位置

(4) バイメタル ------------ ニ位置

(5) リモートバルブ --------- 積分 |

構造概論 構造概論

|