平成31年度 第1回 過去問セレクト模試

建築物環境衛生管理技術者試験

次の用語とその単位との組合せとして、誤っているものはどれか。

(1)音の強さ ----- W/m2

(2)熱量 ------ J

(3)色温度 ------ K

(4)立体角 ------ sr

(5)光度 ------ cd/m2 |

次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

[ ア ]とは,[ イ ]に対する[ ウ ]の比を百分率で表したものである。

ア イ ウ

(1) 絶対湿度 --- 飽和水蒸気量 ----- 水蒸気量

(2) 絶対湿度 --- 湿り空気の質量 ---- 水蒸気量

(3) 露点温度 --- 乾球温度 --------- 湿球温度

(4) 相対湿度 --- 乾燥空気の質皇 --- 水蒸気量

(5) 相対湿度 --- 飽和水蒸気圧 ----- 水蒸気圧 |

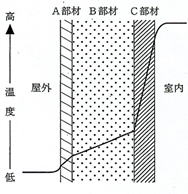

| 下の図は、厚さの異なるA、B、C部材で構成された建築物外壁における定常状態の内部温度分布を示している。この図に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

(1)B部材の方がC部材より熱伝導率は大きい。

(2)熱伝導率は、屋外側の方が室内側より大きい。

(3)B部材が主体構造体であるとすれば、この図は外断熱構造を示している。

(4)A部材とB部材を流れる単位面積当たりの熱流量は等しい。

(5)壁表面近傍で温度が急激に変化する部分を境界層という。 |

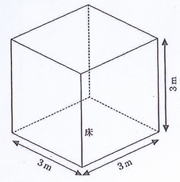

一辺が3mの正方形の壁材料を組み合わせて立方体の室を作り、日射が当たらない条件で床面を地表面に固定した。壁材料の熱貫流抵抗を0.5(m2・K)W、隙間換気は無視できるとし、外気温度が10℃の条件下で内部を加熱したところ、十分に時間が経過した後の室温度が30℃になった。なお、床面は完全に断熱されており、床を通じての貫流熱流はない。

このとき、室内での発熱量として、最も適当なものは次のうちどれか。 |

|

(1)90W

(2)360W

(3)450W

(4)900W

(5)1,800W |

ダクト内気流速度が5.0m/sであったとすると、この気流の動圧の値として最も適当なものは次のうちどれか。

(1) 3.0Pa

(2) 6.0pa

(3) 13Pa

(4) 15Pa

(5) 30Pa |

空気力学に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)円形ダクトの圧力損失は、ダクト直径の2乗に反比例する。

(2)ダクト内部の摩擦抵抗係数は、レイノルズ数によって変化する。

(3)点源吸込気流の速度は、吸込口に近い領域を除き、吸込口中心からの距離の2乗に反比例する。

(4)ダクト内気流の静圧と動圧の和を全圧として扱う。

(5)連続の式は、ダクト中の流体の密度、断面積、流速の積が一定となることを意味する。 |

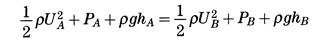

流体の基礎に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

流管の二つの断面A、B間における流れの力学的エネルギーの保存を仮定すると以下の式が得られる。 |

|

この式は、[ ア ]と呼ばれ、各辺の第一項を[ イ ]、第二項を[ ウ ]、第三項を位置圧と呼ぶ。ただし、ρ:密度、U:速度、P:圧力、g:重力加速度、h:高さ。

ア イ ウ

(1)ベルヌーイの定理 ----- 動圧 ----- 静圧

(2)ベルヌーイの定理 ----- 静圧 ----- 動圧

(3)ベルヌーイの定理 ----- 動圧 ----- 絶対圧

(4)連続の式 -------- 動圧 ----- 静圧

(5)連続の式 -------- 動圧 ----- 絶対圧 |

自然換気の換気力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)温度差による換気力は、室内外空気の密度差に比例して増加する。

(2)温度差による換気力は、給気口と排気口の高さの差の2乗に比例して増加する。

(3)風力による換気力は、風圧係数に比例して増加する。

(4)風力による換気力は、外部風速の2乗に比例して増加する。

(5)開口部の風圧係数は、正負の値をとる。 |

次に示す用語とその数値の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 管内流が層流となるレイノルズ数の上限 --- 2,000

(2) 通常の開放している窓の流量係数 -------- 0.6

(3) 円形吹出し口の吹出し口定数 ----------- 5.0

(4) 正方形ダクトのアスペクト比 ------------- 1.0

(5) ベルマウスの流量係数 ----------------- 2.0 |

空気清浄化と換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)空気交換効率は、室全体の換気効率を表すものである。

(2)電気集じん機は、ガス状物質の除去に利用できる。

(3)必要換気量は、人体への影響、燃焼器具への影響、熱・水蒸気発生の影響等から決定される。

(4)単位時間当たりに室内に取り入れる新鮮空気(外気)量を室容積で除したものを換気回数という。

(5)室内空気の清浄化にとって、換気は重要な役割を果たす。 |

エアロゾル粒子とその測定粒径との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

(1)海岸砂 -------- 10μm

(2)ウイルス -------- 3.0μm

(3)花粉(スギ) -------- 1.0μm

(4)たばこ煙 -------- 0.1μm

(5)細菌 -------- 0.01μm |

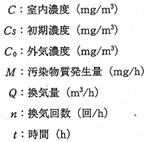

| 室容積500m2の居室において、換気回数1.0回/hで換気されている。汚染物質の定常的発生があり、初期濃度0.01mg/m3が1時間後に室内濃度0.02mg/m3に増加した。その時の汚染物質の発生量として、最も近い値は次のうちどれか。ただし、室内は発生混合(瞬時一葉拡散)とし、外気濃度は0.01mg/m3、室内濃度は。以下の式で表される。なお、e=2.7とする。 |

|

|

(1)3mg/h

(2)5mg/h

(3)8mg/h

(4)13mg/h

(5)16mg/h |

27℃の室内において、トルユン濃度が0.05ppmのとき、空気1m3中に含まれているトルエン中の炭素分の量として、最も近い値は次のうちどれか。

なお、濃度換算には以下の式を用い、トルエンの化学式はC6H5CH3、炭素、水素の原子量をそれぞれ12,1とする。 |

(1) 0.17mg

(2) 0.19mg

(3) 0.92mg

(4) 170mg

(5) 190mg |

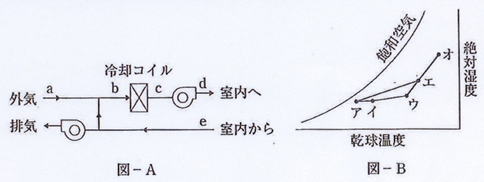

定風量単一ダクト方式における空気調和システムを図-Aに示す。

図-Bは、図-Aのa~eにおける最大冷房負荷時の標準的な状態変化を湿り空気線図上に表したものである。

図-A中の e に相当する図-Bの状態点は、次のうちどれか。 |

|

(1)ア

(2)イ

(3)ウ

(4)エ

(5)オ |

室内空気汚染物質とその発生源との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)臭気 ------- 喫煙

(2)キシレン ------ 塗料の溶剤

(3)クリソタイル ----- 断熱材の除去工事

(4)ラドン ------- 土壌、岩石

(5)アスペルギルス ---- 防虫剤 |

空調熱負荷に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 接地床の構造体負荷は、一般に暖房時には無視する。

(2) 外気負荷は、空調機負荷に含まれる。

(3) 送風機による負荷は、一般に暖房時には無視する。

(4) 人体負荷には、顕熱負荷と潜熱負荷がある。

(5) 間欠空調による蓄熱負荷は、室内負荷に含まれる。 |

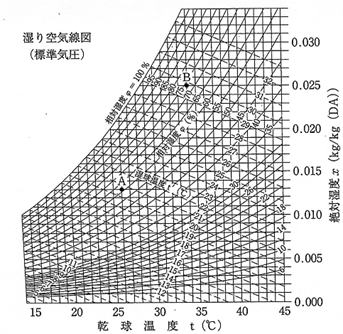

湿り空気の混合に関する次の文章の[ ]内に入る数値の組合せとして、最も適当なものはどれか。

湿り空気線図上のA点は、乾球温度26℃、絶対湿度0.013kg/kg(DA)である。また、B点は、乾球温度34℃、

絶対湿度0.025kg/kg(DA)である。A点の空気300kg/hとB点の空気100kg/hを混合した空気は、

乾球温度[ ア ]℃、絶対湿度[ イ ]kg/kg(DA)である。

ア イ

(1)28 ----- 0.016

(2)28 ----- 0.019

(3)30 ----- 0.019

(4)32 ----- 0.016

(5)32 ----- 0.022 |

|

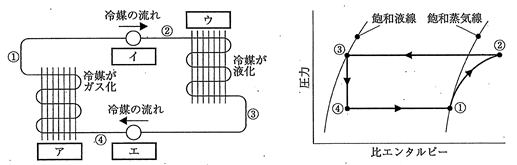

| 下の図は、蒸気圧縮冷凍機のサイクルと対応するモリエル線図を描いたものである。[ ]内に入る語句の組合せとして正しいものは、次のうちどれか。 |

|

ア イ ウ エ

(1)蒸発器 --- 圧縮機 --- 凝縮器 --- 膨張弁

(2)蒸発器 --- 膨張弁 --- 凝縮器 --- 圧縮機

(3)凝縮器 --- 圧縮機 --- 蒸発器 --- 膨張弁

(4)凝縮器 --- 膨張弁 --- 蒸発器 --- 圧縮機

(5)蒸発器 --- 圧縮機 --- 膨張弁 --- 凝縮器 |

熱負荷に関する用語として、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1) TAC温度

(2) 実効温度差

(3) 標準日射熱取得

(4) 換気回数

(5) 理論空気量 |

次の用語のうち、直接、空気調和に関連しないものはどれか。

(1)熱水分比

(2)通気弁

(3)顕熱比

(4)バイパスファクタ

(5)混合損失 |

ダクト併用ファンコイルユニット方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) ファンコイルユニットに単一ダクト方式を併用することで、個別制御性を高めたシステムである。

(2) ファンコイルユニットまでの熱の搬送は、冷温水で行う。

(3) 単一ダクト方式に比べ、空気調和機及び主ダクトの小容量化・小型化が可能である。

(4) ファンコイルユニットは、熱負荷変動が小さいインテリアゾーンに配置されることが多い。

(5) ダクト吹出空気と、ファンコイル吹出空気による混合損失が発生する場合がある。 |

蒸気圧縮冷凍サイクルに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)圧縮機により、冷媒の比エンタルピーが増加する。

(2)凝縮器により、冷媒が液化する。

(3)凝縮器により、冷媒の圧力が増加する。

(4)膨張弁により、冷媒の圧力が低下する。

(5)蒸発器により、冷媒がガス化する。 |

空気調和機の構成要素の上流側からの設置順として、最も適当なものは次のうちどれか。

(1)冷却コイル ----- 加湿器 -------- 加熱コイル

(2)冷却コイル ----- 加熱コイル ----- 加湿器

(3)加熱コイル ----- 冷却コイル ----- 加湿器

(4)加熱コイル ----- 加湿器 -------- 冷却コイル

(5)加湿器 -------- 冷却コイル ----- 加熱コイル |

空気調和設備の熱源機器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 貫流ボイラは、水管壁に囲まれた燃焼室を有する。

(2) 炉筒煙管ボイラは、大きな横型ドラムを特徴とする。

(3) 鋳鉄製ボイラは、地域冷暖房などの高圧蒸気が必要な場合に使用される。

(4) 真空式温水発生機は、中小規模建築物などの給湯や暖房用として使用される。

(5) 吸収冷温水機は、1台で冷水と温水を製造できる。 |

全熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 建築物における空気調和の排気を利用して、空気中の顕熱・潜熱を同時に熱交換する。

(2) 通常の使用条件では、フィルタは一般的な粗じん用フィルタを使用する。

(3) 回転型は、吸湿性を持ったハニカム状のロータを低速回転させ、給排気間で熱交換を行う。

(4) 顕熱交換器と比べて、結露凝縮を生じやすい。

(5) 静止型は、給排気を隔てる仕切り板が伝熱性と透湿性をもつ材料で構成されている。 |

空気調和設備の温熱源に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)鋳鉄製ボイラは、高温・高圧・大規模のものは製作できない。

(2)炉筒煙管ボイラは、直径の大きな横型ドラムを本体とし、燃焼室、煙管群で構成される。

(3)貫流ボイラは、水管壁に囲まれた燃焼室及び水管群からなる対流伝熱面で構成される。

(4)真空式温水発生機は、運転中の内部の圧力が大気圧よりも低い。

(5)水管ボイラは、低温水を熱媒体としている。 |

空気調和設備に用いられる冷却塔に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 冷却塔は、主として冷凍機の凝縮熱を大気に放出するための装置として利用され、冷却

水循環系統の一部を形成する。

(2) 開放型冷却塔は、循環する冷却水が直接空気と接触し、冷却水の一部が蒸発することに

より、残りの水が冷却される。

(3) 密閉型冷却塔は、散布水系統で不純物が濃縮することがないため、水質管理が不要とい

う特徴がある。

(4) 密閉型冷却塔は、大気による冷却水の汚染がないため、電算室やクリーンルーム系統の

冷却塔としての採用例が多い。

(5) 開放型冷却塔は、密閉型冷却塔に比べて小型である。 |

ダクト系に関連する用語として、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)フレキシブル継手

(2)たわみ継手

(3)キャビテーション

(4)多翼型ダンパ

(5)混合ユニット |

下の図は、空気調和設備に用いられる送風機の運転と送風系における風量調整を示している。この図に関して、次の文章の[ ]内に入る語句の組み合わせとして、最も適当なものはどれか。

送風機の[ ア ]は、グラフの横軸に風量をとり縦軸には[ イ ]をとってPのよ

うに示される。一方、送風系の抵抗曲線は、同じグラフ上に、風量の二次曲線Rとして示

される。ここで、2曲線の交点Aは、運転点を示している。その送風量QAが設計風量QB

よりlも大きいことが判明した場合には、送風系の[ ウ ]を操作することで、設計風量と

同一となるように調整することができる。

ア イ ウ

(1) 特性曲線 ----- 動力 ----- 三方弁

(2) 特性曲線 ----- 静圧 ----- ダンパ

(3) 動圧曲線 ----- 動力 ----- ダンパ

(4) 動圧曲線 ----- 動力 ----- 三方弁

(5) 動圧曲線 ----- 静圧 ----- 三方弁 |

空気調和設備の吹出口に関する次の記述のうち、最も不適当なもはどれか。

(1) アネモ型は、ふく流吹出口に分類される。

(2) 天井パネル型は、面状吹出口に分類される。

(3) グリル型は、軸流吹出口に分類される。

(4) ノズル型は、ふく流吹出口に分類される。

(5) 多孔パネル型は、面状吹出口に分類される。 |

ポンプに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)サージングの発生を判断するには、有効吸込みヘッド(NPSH)が用いられる。

(2)ダイヤフラムポンプは、容積型に分類される。

(3)全揚程は、損失水頭と実揚程の和である。

(4)渦流ポンプは、小水量で高揚程が特徴である。

(5)渦巻きポンプは、ターボ型に分類される。 |

温熱環境要素の測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)グローブ温度計は、熱放射の測定に用いられるもので、気流の影響を受ける。

(2)相対湿度の測定には、毛髪などの伸縮を利用する方法がある。

(3)ピトー管による風速測定では、ストークスの定理を用いている。

(4)風速の測定法として、超音波の到着時間と気流との関係を利用する方法がある。

(5)ガラス製温度計は、気象庁の登録検定機関の検定済みのものを使用する。 |

ホルムアルデヒド測定法などに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 簡易測定法には、光電光度法、燃料電池法等がある。

(2) パッシブ法は、ポンプによるサンプリングを行う。

(3) TFBAカートリッジ捕集-GC/MS法では、カートリッジの保管において冷蔵する必要はな。

(4) 厚生労働大臣が告示で指定する測定器には、電動ポンプ式検知管法が含まれている。

(5) ほう酸溶液捕集-AHMT吸光光度法の測定には、インピンジャーを用いる。 |

換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)排気フードは、局所換気に用いられる。

(2)ハイブリッド換気は、自然換気に機械換気や空調設備を補助的に組み合わせたものである。

(3)第1種機械換気は、室内の圧力を正圧にも負圧にも設定できる。

(4)第3種機械換気は、給気口及び排風機により構成される。

(5)感染症室などの汚染室の換気では、室内の圧力を周囲より高くする。 |

浮遊粉じんの測定に関する次の文章の [ ] 内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの化学的組成を考慮することなく [ ア ] が [ イ ] 以下の粒子を

対象として [ ウ ] で規定されている。

ア イ ウ

(1)幾何相当径 --------- 1μm --------- 個数濃度

(2)幾何相当径 --------- 10μm -------- 質量濃度

(3)相対沈降径 --------- 1μm --------- 個数濃度

(4)相対沈降径 --------- 10μm -------- 個数濃度

(5)相対沈降径 --------- 10μm -------- 質量濃度 |

室内環境の測定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)二酸化炭素の測定には、化学発光法がある。

(2)アスベストの測定には、位相差顕微鏡による測定法がある。

(3)浮遊真菌の測定には、フィルタ法がある。

(4)ホルムアルデヒドの測定には、検知菅法がある。

(5)花粉アレルゲンの測定には、免疫学的な方法がある。 |

汚染物質とその濃度又は強さを表す単位との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)パラジクロロベンゼン ------ μg/m3

(2)放射線物質 ---------- Sv

(3)浮遊細菌 ---------- CFU/m3

(4)アスベスト ---------- f/cm3

(5)二酸化硫黄 ---------- ppb |

光散乱式の粉じん計を用いて室内の浮遊粉じんの相対濃度を測定したところ、3分間当た

り90カウントであった。この粉じん計のバックグランド値は1g分間当たり80カウントで、

標準粒子に対する感度が1分間当たり1カウント0.001mg/m3、室内の浮遊粉じんに対す

る較正係数が1.3であるとすると、室内の浮遊粉じんの量として、最も近い数値は次のうち

どれか。

(1) 0.01mg/m3

(2) 0.03mg/m3

(3) 0.04mg/m3

(4) 0.05mg/m3

(5) 0.22mg/m3 |

音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)周波数と波長の積は、音速になる。

(2)空気中の音速は、気温の上昇とともに増加する。

(3)拡散音場とは、空間の音のエネルギーが一様に分布し、音があらゆる方向に伝搬している状態である。

(4)広帯域騒音とは、広い周波数領域の成分を含む騒音のことである。

(5)ある騒音環境下で、対象とする特定の音より周波数が小さい音のことを暗騒音という。 |

夏季ピーク時における空気調和設備の節電対策に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)冷凍機の冷水出口温度を低下させる。

(2)空気調和機のエアフィルタを清掃する。

(3)熱源機の熱交換器を洗浄する。

(4)ヒートポンプ屋外機の熱交換器に散水する。

(5)冷凍機の冷却水入口温度を低下させる。 |

床衝撃音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 重量床衝撃音は衝撃源自体の衝撃力が高周波数域に主な成分を含む。

(2) 軽量床衝撃音は重量床衝撃音と比べて、衝撃源が硬いことが多い。

(3) 軽量床衝撃音は重量床衝撃音と比べて、床仕上げ材の弾性が大きく影響する。

(4) 重量床衝撃音の対策として、床躯体構造の質量の増加が挙げられる。

(5) 床衝撃音の測定は、JISに定められている方法により測定する。 |

音・振動環境の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)室内の平均的な音の大きさを評価するためには、多くの点で測定し、測定値を平均化することが望ましい。

(2)扉の日常的な開閉により、ゴムパッキンが切れたり、ずれたりすることで、遮音性能が低下することがある。

(3)対象となる騒音・振動を測定するには、暗騒音・暗振動が大きい時間帯に実施することが望ましい。

(4)風・地震等により建築物の層間変位が起こり、壁や床に隙間が生じ、遮音性能が低下することがある。

(5)設備機器の振動による固体伝搬音の対策として、振動源の発生振動低減や防振対策が重要である。 |

測光量に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

光度は、単位立体角当たりから放出される[ ア ]である。光度の単位は、通常、

[ イ ]と表される。さらに、光度を観測方向から見た見かけの面積で割った値が

[ ウ ]である。

ア イ ウ

(1) 光束 --- cd --- 光束発散度

(2) 光束 --- cd --- 輝度

(3) 照度 --- lm --- 光束発散度

(4) 照度 --- lm --- 輝度

(5) 照度 --- cd --- 輝度 |

光に関する用語の説明として、誤っているものは次のうちどれか。

(1)照度均斉度 ----- 定期間使用した後の作業面上の平均照度と初期平均照度との比

(2)輝度 -------- 観測方向から見た見かけの面積当たりの光度

(3)演色性 ------- 基準光で照らした場合の色を、どの程度忠実に再現しているかを判定する指標

(4)照度 -------- 単位面積当たりに入射する光束

(5)昼光率 ------- 全天空照度に対する室内のある点の昼光による照度の比率 |

照明器具の光源の交換方式に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

不点灯になった光源をその都度交換する[ ア ]は、小規模な照明施設や光源の交換が容易な場所には適しているが、

光源の不点時期が一定でないため、光源の交換頻度が多くなり、保守に要する[ イ ]がかさむことになる。一方、

大規模な照明施設で光源の交換が比較的困難な場所では、あらかじめ定められていた交換時期に達したときに全数を

交換する[ ウ ]で光源の交換を行うことがある。

ア イ ウ

(1)個別交換方式 ------ 人件費 --- 集団的個別交換方式

(2)個別交換方式 ------ 人件費 --- 集団交換方式

(3)個別交換方式 ------ 部品費 --- 集団交換方式

(4)個別的集団交換方式 --- 人件費 --- 集団的個別交換方式

(5)個別的集団交換方式 --- 部品費 --- 集団的個別交換方式 |

構造概論 構造概論

|