過去問塾 平成30年度

建築物環境衛生管理技術者試験

次の用語とその単位との組合せのうち、誤っているものはどれか。

(1)比エンタルピ ----- W/kg(DA)

(2)光度 -------- cd

(3)振動加速度 ----- m/s2

(4)熱伝導率 ------ W/(m・k)

(5)音圧 -------- Pa

|

____________________

(1)

____________________

エアロゾル粒子の一般的な粒径が、大きい順に並んでいるものは次のうちどれか。

(1)霧雨 ----- 花粉 ----- ウイルス

(2)バクテリア --- ウイルス ----- 霧雨

(3)ウイルス ---- 霧雨 ----- バクテリア

(4)花粉 ----- ウイルス ----- バクテリア

(5)ウイルス ---- バクテリア ---- 花粉

|

____________________

(1)

____________________

壁体の熱貫流率が4W/(m2・K)であるとき、室内温度が24℃、室外温度が4℃であった。この壁の室内側表面温度に、最も近いものは次のうちどれか。ただし、室内側熱伝達率を10W/(m2・K)、室外側熱伝達率を20W/(m2・K)とする。

(1)8℃

(2)12℃

(3)14℃

(4)16℃

(5)20℃

|

____________________

(4)

____________________

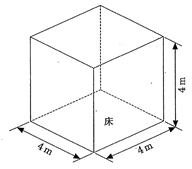

| 一辺が4mの正方形の壁材料を組合せて立方体の室を作り、日射が当たらない条件で床面に固定した。壁材料の熱貫流率を1.25W/m2・K、隙間換気は無視できるとし、外気温度が0℃の条件下で内部を加熱したところ、十分に時間が経過した後の室温度が25℃になった。なお、床面は完全に断熱されており、床を通じての熱移動はない。このとき、室内での発熱量として、最も適当なものは次のうちどれか。 |

(1)1,300W

(2)1,600W

(3)2,000W

(4)2,500W

(5)3,000W

|

|

___________________

(4)

____________________

湿り空気と湿度に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)湿り空気の温度が一定の状態で絶対湿度を増加させると、比エンタルピーは増加する。

(2)絶対湿度とは、湿り空気1kgに含まれる水蒸気の質量のことである。

(3)湿り空気中の水蒸気の持つ分圧を水蒸気分圧という。

(4)露点温度における湿り空気では、乾球温度と湿球温度は等しい。

(5)相対湿度とは、同じ温度での、飽和水蒸気圧に対する水蒸気分圧の比である。

|

___________________

(2)

____________________

ダクト内気流速度を4.0m/sであったとすると、この気流の動圧(速度圧)の値として、最も適当なものは次のうちどれか。ただし、ダクト内の空気の密度は1.2kg/m3とする。

(1)2.4Pa

(2)9.6Pa

(3)19.2Pa

(4)38.4Pa

(5)76.8Pa

|

____________________

(2)

____________________

流体力学に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)無秩序な乱れによる流体塊の混合を伴う流れを乱流という。

(2)直線ダクトの圧力損失は、ダクト長さの2乗に比例する。

(3)摩擦のない理想流体では、ベルヌーイの定理が成立する。

(4)慣性力の粘性力に対する比を表す無次元数がレイノルズ数である。

(5)ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、形状抵抗係数と風速の2乗に比例する。

|

____________________

(2)

____________________

室内気流に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)自由噴流では、吹出口から離れた中心軸速度が、距離に反比例して減衰する領域がある。

(2)吸込気流の吸込み速度は、吸込み中心からの距離の2乗におおむね反比例する。

(3)天井面に沿った噴流の到達距離は、自由噴流の場合より短くなる。

(4)ドラフトは、不快な局部気流のことをいい、気流の速度、気流変動の大きさ、空気温度の影響を受ける。

(5)低温空気は室の底部に滞留する傾向があり、その傾向を利用した換気方式に置換換気がある。

|

____________________

(3)

____________________

室内における空気汚染物質に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)一酸化炭素の発生源は、燃焼器具、たばこ等である。

(2)二酸化炭素の室内の発生源は、ヒトの活動(呼吸)などであり、換気の指標とされている。

(3)ホルムアルデヒドの室内の発生源は、コピー機、レーザプリンタ等である。

(4)浮遊粉じんの発生源は、たばこ、ヒトの活動、外気等である。

(5)二酸化炭素の濃度が経時的に高くなる場合には、居室の過密使用などが考えられる。

|

____________________

(3)

____________________

空気清浄化と換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)空気交換効率は、室全体の換気効率を表すものである。

(2)電気集じん機は、ガス状物質の除去に利用できる。

(3)必要換気量は、人体への影響、燃焼器具への影響、熱・水蒸気発生の影響等から決定される。

(4)単位時間当たりに室内に取り入れる新鮮空気(外気)量を室容積で除したものを換気回数という。

(5)室内空気の清浄化にとって、換気は重要な役割を果たす。

|

____________________

(2)

____________________

微生物とアレルゲンに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)ウイルスは、結露水中で増殖しやすい。

(2)真菌は、環境微生物として捉えられる。

(3)空気調和機内は、微生物の増殖にとって好環境となる。

(4)アルテルナリアは、カビアレルゲンとして挙げられる。

(5)ヒョウヒダニの糞と死骸は、ダニアレルゲンになる。

|

____________________

(1)

____________________

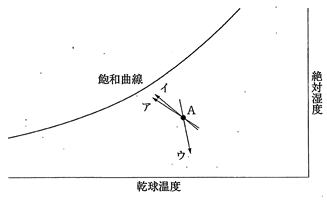

図は空気線図上に状態点Aから湿球温度、比エンタルピー、比容積が同じとなる方向を矢印で示している。それぞれの矢印が示す要素として、正しい組合せは次のうちどれか。

ア イ ウ

(1)湿球温度 ----- 比エンタルピ --- 比容積

(2)湿球温度 ----- 比容積 ----- 比エンタルピー

(3)比エンタルピ ---- 湿球温度 ---- 比容積

(4)比エンタルピ ---- 比容積 ----- 湿球温度

(5)比容積 ----- 湿球温度 ----- 比エンタルピー

|

|

____________________

(3)

____________________

次の熱負荷のうち、一般に暖房時に無視するものはどれか。

(1)外壁からの構造体負荷

(2)ガラス面の熱通過負荷

(3)送風機による負荷

(4)隙間風負荷

(5)配管による負荷

|

____________________

(3)

____________________

空気調和に関する用語として、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)顕熱比

(2)熱水分比

(3)ブリージング

(4)コンタクトファクタ

(5)混合損失

|

____________________

(3)

____________________

湿り空気の状態変化に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)単純加熱操作では、露点温度は変化しない。

(2)単純冷却操作では、相対湿度は上昇する。

(3)冷却除湿操作では、絶対湿度は低下する。

(4)液体吸収除湿操作では、乾球温度は低下する。

(5)水噴霧加湿操作では、露点温度は上昇する。

|

____________________

(4)

____________________

空気調和方式と設備の構成要素に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。

(1)定風量単一ダクト方式 -------- 還気ダクト

(2)分散設置水熱源ヒートポンプ方式 ----- 冷却塔

(3)変風量単一ダクト方式 -------- 混合ユニット

(4)放射冷暖房方式 ----------- 放射パネル

(5)ダクト併用ファンコイルユニット方式 --- 冷温水配管

|

____________________

(3)

____________________

空気調和設備の熱源方式の関連する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)電動機駆動ヒートポンプ方式は、電動冷凍機とボイラを組合せる方式に比べ夏期と冬期における電力使用量の

変化が小さい。

(2)空調用蓄熱システムは、熱源装置容量の削減や夏期冷房期における電力のピークカットに寄与する。

(3)空調用熱源として、地球温暖化防止のため太陽熱や地中熱などの自然エネルギーが注目されている。

(4)不特定多数の需要家に熱供給する熱源プラントは、規模の大小にかかわらず熱供給事業法の適用を受ける。

(5)蒸気ボイラと吸収冷凍機を組合せる方式は、病院・ホテルでの採用例が多い。

|

____________________

(4)

____________________

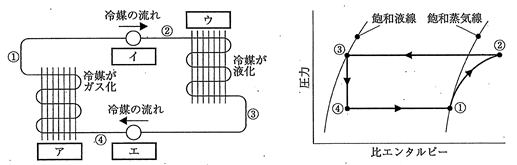

| 下の図は、蒸気圧縮冷凍機のサイクルと対応するモリエル線図を描いたものである。[ ]内に入る語句の組合せとして正しいものは、次のうちどれか。 |

|

ア イ ウ エ

(1)蒸発器 --- 圧縮機 --- 凝縮器 --- 膨張弁

(2)蒸発器 --- 膨張弁 --- 凝縮器 --- 圧縮機

(3)凝縮器 --- 圧縮機 --- 蒸発器 --- 膨張弁

(4)凝縮器 --- 膨張弁 --- 蒸発器 --- 圧縮機

(5)蒸発器 --- 圧縮機 --- 膨張弁 --- 凝縮器

|

____________________

(1)

____________________

同じ冷凍能力の蒸気圧縮冷凍機と比較した場合の吸収冷凍機の利点に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)冷凍機本体及び冷却塔容量ともに小さくなる。

(2)回転部分が少なく、騒音・振動が小さい。

(3)消費電力量が少ない。

(4)冷凍機内は真空であり、圧力による破裂などのおそれがない。

(5)特別な運転資格を必要としない。

|

____________________

(1)

____________________

冷凍機の冷媒に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)オゾン破壊係数(ODP)は、大気中に放出されるガスのオゾン層破壊に関与する影響度を表す指標である。

(2)HCFC系冷媒は、代替フロンと呼ばれオゾン破壊係数(ODP)が0である。

(3)CFC系冷媒は、オゾン層破壊問題から全面的に製造中止とされた。

(4)地球温暖化係数(GWP)は、大気中に放出されるガスの地球温暖化に関与する影響度を表す指標である。

(5)自然冷媒の二酸化炭素は、環境負荷の点でフロン系冷媒より優れている。

|

____________________

(2)

____________________

一般空調用吸収冷凍機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)蒸発器では、冷水が取り出される。

(2)凝縮器では、冷媒が液化する。

(3)再生器では、吸収液が濃縮される。

(4)加熱エネルギーを複数段の再生器で利用するものがある。

(5)吸収器では、冷媒を散布する。

|

____________________

(5)

____________________

加湿装置の基本構造と加湿方式の関係に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。

(1)滴下式 --- 水噴霧方式

(2)赤外線式 --- 蒸気吹出方式

(3)超音波式 --- 水噴霧方式

(4)電極式 --- 蒸気吹出方式

(5)透湿膜式 --- 気化方式

|

____________________

(1)

____________________

冷却塔に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)開放式冷却塔は、密閉式冷却塔よりも一般に大型である。

(2)空調用途における冷却塔は、主として冷凍機の凝縮熱を大気に放出するためである。

(3)密閉式冷却塔は、冷却水の汚染は少なく、冷凍機の性能低下が少ない。

(4)開放式冷却塔では冷却水の水質管理、密閉式冷却塔では散布水の水質管理が重要である。

(5)密閉式冷却塔は、開放式冷却塔に比べて一般に送風機動力が大きい。

|

____________________

(1)

____________________

空気調和設備に用いられる熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)代表的な空気冷却用熱交換器としては、ブレートフィン式冷却コイルである。

(2)空気ー空気熱交換器は、主に排気熱の回収に用いられる。

(3)静止型全熱交換器は、仕切り板の伝熱性の透湿性により給排気間の全熱交換を行う。

(4)ヒートパイプは、構造・原理が単純で、熱輸送能力の高い全熱交換器である。

(5)プレート式水ー水熱交換器は、コンパクトで容易に分解洗浄できるという特徴がある。

|

____________________

(4)

____________________

空気調和設備の吹出口に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)ノズル型は、軸流吹出口に分類される。

(2)パン型は、ふく流吹出口に分類される。

(3)天井パネル型は、面状吹出口に分類される。

(4)アネモ型は、ふく流吹出口に分類される。

(5)グリル型は、面状吹出口に分類される。

|

____________________

(5)

____________________

ダクトとその付属品に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)グラスウールダクトは、消音効果がある。

(2)低圧ダクトとは、常用圧力が-490~+490Paの範囲で用いられるダクトをさす。

(3)亜鉛鉄板ダクトでは、一般に板厚が0.5~1.2mmのものが用いられる。

(4)ダクトと吹出口を接続する際に、位置調整が必要となる場合、フレキシブル継手が用いられる。

(5)防火ダンパの温度ヒューズの溶解温度は、一般換気用で120℃である。

|

____________________

(5)

____________________

下の図は、送風機の運転と送風量の関係を示している。この図に関連して、次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

送風機の「 ア 」は、グラフの横軸に風量をとり、縦軸に「 イ 」をとって曲線Pのように示される。

一方、送風系の抵抗曲線は、同じグラフ上に、原点を通る二次曲線Rとして示される。ここで、

2曲線の交点Aは、運転点を示している。その送風量をQAからQBに減少したい場合は、送風系の「 ウ 」

を操作することで調整できる。

ア イ ウ

(1)特性曲線 ------ 静圧 ------ インバータ

(2)特性曲線 ------ 動圧 ------ ダンパ

(3)動圧曲線 ------ 動圧 ------ インバータ

(4)特性曲線 ------ 静圧 ------ ダンパ

(5)動圧曲線 ------ 静圧 ------ ダンパ |

| |

____________________

(4)

____________________

空気調和設備に用いられる配管の種類とそれに使用する温度又は圧力との組合せとして、最も不適当なものはどれか。

(1)氷蓄熱用不凍液配管 ------ -10~-5℃

(2)冷水配管 ------------ 5~10℃

(3)冷却水配管 ----------- 20~40℃

(4)高温水配管 ----------- 120~180℃

(5)低圧蒸気配管 ---------- 0.1~1Mpa

|

____________________

(5)

____________________

室用途別の1人当たりの専有面積と必要換気量に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。

室用途 1人当たりの専有面積(m2/人) 必要換気量(m3/(h・m2))

(1)食堂(営業用) ---------- 1.0 ---------- 30.0

(2)ホテル客室 ----------- 10.0 ---------- 3.0

(3)宴会場 ------------- 0.8 ---------- 37.5

(4)事務所(一般) ---------- 4.2 ----------- 4.5

(5)デパート(一般売り場) ------- 1.5 ---------- 20.0

|

____________________

(4)

____________________

環境要素の測定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)グローブ温度計は、室内気流速度が小さくなるにつれ、平均放射温度に近づく傾向にある。

(2)ピトー管による風速測定では、ベルヌーイの式を用いて流速を算出する。

(3)アスマン通風乾湿計の湿球温度は、一般に乾球温度より低い値を示す。

(4)バイメタル式温度計は、2種類の金属の導電率の差を利用している。

(5)超音波風速計は、超音波の到達時間と気流との関係を利用している。

|

____________________

(4)

____________________

室内環境の測定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)微生物の測定には、ATP法がある。

(2)アスベストの測定には、分析透過電子顕微鏡法がある。

(3)臭気の測定には、官能試験法がある。

(4)花粉アレルゲンの測定には、表面プラズモン共鳴法がある。

(5)オゾンの測定には、赤外線吸収法がある。

|

____________________

(5)

____________________

浮遊粉じんの測定に関する次の文章の[ ]内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。

建築物衛生法の測定対象となる浮遊粉じん濃度は、粉じんの 「(1)化学的組成」 を考慮することなく

「(2)幾何相当径」 がおおむね 「(3)10μm以下の粒子状物質」 を対象として、 「(4)0.15mg/m3」 以下と

規定されている。標準となる測定法は 「(5)重量法(質量濃度測定法)」 である。

|

____________________

(2)

____________________

環境要素とその測定法との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)オゾン --------- 検知管法

(2)酸素 ---------- ポーラグラフ方式

(3)硫黄酸化物 ------- 溶液導電率法

(4)二酸化炭素 ------- 非分散型紫外線吸収法

(5)一酸化炭素 ------- 定電位電解法

|

____________________

(4)

____________________

空気汚染物質とその濃度又は強さを表す単位との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)アセドアルデヒド ---- μg/m3

(2)真菌 --------- CFU/m3

(3)アスペスト ------- 本/L

(4)ダニアレルゲン ----- Bq

(5)浮遊粉じん ------- mg/m3

|

____________________

(4)

____________________

建築物衛生法に基づくホルムアルデヒド測定法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)分析機器を用いて正確に測定値が得られる精密測定法と、現場で簡便に測定値が得られる簡易測定法が

ある。

(2)DNPH-HPLC法(DNPHカードリッジ捕集ー高速液体クロマトグラフ法)に用いるDNPHカードリッジは、

冷蔵保管が必要である。

(3)DNPH-HPLC法によるパッジブ法の試料は、電動ポンプを用いて採取する。

(4)検知管法においては、サンプリングに電動ポンプを使用する。

(5)簡易測定法は、妨害ガスの影響を受けることがある。

|

____________________

(3)

____________________

空気調和・換気設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)物理的劣化とは、機器の持つ機能と時代とともに高度化していく要求機能との乖離(かいり)が次第に

大きくなることをいう。

(2)点検、整備、検査、修理を行う業務は保全業務に位置づけられる。

(3)予防保全は、部品の劣化を保全計画に組み入れて計画的に修理、交換する方法である。

(4)維持管理の目的として、故障、事故の発生の予知、危険、災害の未然防止がある。

(5)平均故障間隔(MTBF)とは、システム、機器、部品等で発生する故障間の動作時間の平均値をいう。

|

____________________

(1)

____________________

冷却塔と冷却水の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)冷却塔に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合していることが求められる。

(2)スケール防止剤、レジオネラ属菌の殺菌剤等を含有するパック剤は、冷却水中に薬剤が徐々に溶け出す

加工がされていて、効果は約1年間持続する。

(3)冷却塔及び冷却水は、使用開始時及び使用期間中の1ヵ月以内ごとに1回、定期に、汚れの状況を点検する。

(4)連続ブローなどの冷却水濃縮管理は、スケール防止に有効である。

(5)開放型冷却塔では、一般に循環水量の2%程度の補給水量を見込んでおく必要がある。

|

____________________

(2)

____________________

音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)音速は、波長を周波数で除して求められる。

(2)A特性音圧レベルとは、人間の聴覚の周波数特性を考慮した騒音の大きさを表す尺度である。

(3)音に対する人間の感覚量は、音の強さの対数で表される。

(4)純音の瞬時音圧は、単一の正弦関数で表される。

(5)面音源であっても、音源から十分離れた場所では、点音源に対する減衰特性を示す。

|

____________________

(1)

____________________

騒音と振動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)道路交通振動に対する振動規則は、昼間より夜間の方が厳しい。

(2)点音源の場合、音源までの距離が10倍になると、音圧レベルは約20dB減衰する。

(3)防振溝は、回折減衰効果を利用した振動対策の方法である。

(4)対象騒音が暗騒音より10dB以上大きい場合は、測定音を対象騒音と判断して良い。

(5)不規則かつ大幅に変動する振動に対する振動規則法による規制基準は、最大の振動加速度レベルに

よって定められている。

|

____________________

(5)

____________________

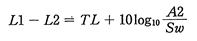

音圧レベル70dBの音源室と面積10m2の隔離で仕切られた等価吸音面積(吸音力)20m2の受音室の平均音圧レベルを40dBにしたい。このとき、隔離の音響透過損失として確保すべき値に最も近いものは次のうちどれか。

なお、音源室と受音室の音圧レべルには以下の関係がある。

|

|

ただし、L1,L2は音源室、受音室の平均音圧レベル[dB]、A2は、受温室の等価吸音面積[m2]、Sωは、音の透過する隔壁の面積[m2]、TLは、隔壁の音響透過損失[dB]である。

ただし、log102=0.3010、log103=0.4771とする。

(1)24dB

(2)27dB

(3)30dB

(4)33dB

(5)43dB

|

____________________

(2)

____________________

振動と遮音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)固体伝搬音問題には振動が関与する。

(2)対象振動が正弦波の場合、振動加速度の実効値は、最大振幅の1/√2で求められる。

(3)コインシデンス効果が生じると、壁体の透過損失は増加する。

(4)床仕上げ材は、柔らかくなるほど、軽量床衝撃音の減衰性能が向上する。

(5)建築物内で感じる道路交通による振動は、不規則で変動も大きい。

|

____________________

(3)

____________________

光・照明に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)光が当たった物体の境界面が平滑な場合、光は正反射して光沢となる。

(2)建築化照明とは、照明器具を建築物の一部として天井、壁等に組み込んだ照明方式である。

(3)間接昼光率は、室内反射率の影響を受ける。

(4)天窓は、同じ面積の側窓より多くの光が得られる。

(5)色温度が高くなると、光色は青→白→黄→赤と変わる。

|

____________________

(5)

____________________

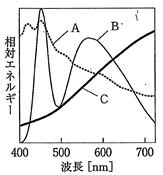

| 各種光源の相対分光分布を下の図中に示している。最も適当な組合せは次のうちどれか。 |

|

A B C

(1)白熱電球 ------- 照明用LED ------- 北の青空光

(2)白熱電球 ------- 北の青空光 ------- 照明用LED

(3)北の青空光 ------ 照明用LED ------- 白熱電球

(4)北の青空光 ------ 白熱電球 -------- 照明用LED

(5)照明用LED ------- 白熱電球 ------- 北の青空光

|

____________________

(3)

____________________

点光源直下2.0mの水平面照度が300lxである場合、点光源直下3.0mの水平面照度として、最も近いものは次のうちどれか。

(1)100 lx

(2)130 lx

(3)200 lx

(4)450 lx

(5)670 lx

|

____________________

(2)

____________________

光環境の保守に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)保守率は、照明施設をある期間使用した後の作業面上の平均照度と初期平均照度との比で表される。

(2)周辺環境の清浄度が同じ場合、下面開放形の照明器具よりも、完全密閉形の照明器具の方が設計光束

維持率が低い。

(3)蛍光ランプは、白熱電球やHIDランプ(高輝度放電ランプ)と比べ、周辺温度による光束変動が大きい。

(4)水銀ランプやメタルハライドランプに光束は、白熱電球や蛍光ランプ、高圧ナトリウムランプよりも点灯姿勢に

よる影響を受けやすい。

(5)照明器具の清掃間隔は、汚れによる照度低下によって損失する照明費をちょうど1回分の清掃費で相殺できる

期間が、最も経済的な清掃間隔である。

|

____________________

(2)

____________________

問題91~105 問題91~105

|