過去問塾 平成28年度

建築物環境衛生管理技術者試験

熱と湿気に関する用語とその単位との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。

(1)比エンタルピ ----- kJ/kg(DA)

(2)水蒸気分圧 ----- kPa

(3)比容積 ----- m3/kg(DA)

(4)貫流熱流量 ----- W/m2

(5)熱伝導抵抗 ----- m・K/W

|

____________________

(5)

____________________

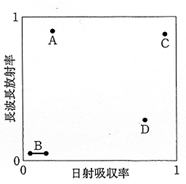

| 建築材料表面(白色ペイント、黒色ペイント、酸化した亜鉛鉄板、光ったアルミ箔)の長波長放射率と日射吸収率の関係を下の図中に示している。最も適当な組合せは次のうちどれか。 |

|

(1)光ったアルミ箔 --- 白色ペイント --- 酸化した亜鉛鉄板 --- 黒色ペイント

(2)光ったアルミ箔 --- 酸化した亜鉛鉄板 --- 白色ペイント --- 黒色ペイント

(3)酸化した亜鉛鉄板 --- 光ったアルミ箔 --- 黒色ペイント --- 白色ペイント

(4)白色ペイント --- 酸化した亜鉛鉄板 --- 光ったアルミ箔 --- 黒色ペイント

(5)白色ペイント --- 光ったアルミ箔 --- 黒色ペイント --- 酸化した亜鉛鉄板 |

____________________

(5)

____________________

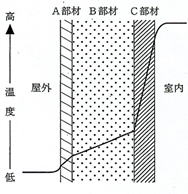

| 下の図は、厚さの異なるA、B、C部材で構成された建築物外壁における定常状態の内部温度分布を示している。この図に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

(1)B部材の方がC部材より熱伝導率は大きい。

(2)熱伝導率は、屋外側の方が室内側より大きい。

(3)B部材が主体構造体であるとすれば、この図は外断熱構造を示している。

(4)A部材とB部材を流れる単位面積当たりの熱流量は等しい。

(5)壁表面近傍で温度が急激に変化する部分を境界層という。

|

____________________

(3)

____________________

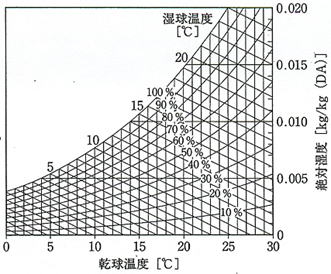

下に示す湿り空気線図に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

|

|

(1)乾球温度14℃、相対湿度50%の空気の伝熱ヒーターで29℃に温めると相対湿度は約20%となる。

(2)乾球温度10℃、相対湿度50%の空気は、乾球温度30℃、相対湿度10%の空気より絶対湿度が高い。

(3)露点温度14℃の空気は、乾球温度25℃において約60%の相対湿度となる。

(4)乾球温度21℃の空気が含むことのできる最大の水蒸気量は、0.015kg/kg(DA)より大きい。

(5)乾球温度22℃、相対湿度60%の空気が表面温度13℃の窓ガラスに触れると結露する。

|

___________________

(3)

____________________

浮遊粒子の動力学性質のうち、粒径が大きくなると数値が大きくなるものとして、最も適当なものは次のうちどれか。

(1)終末沈降速度

(2)荷電数が等しい粒子の電気移動度

(3)拡散係数

(4)水平ダクトにおける鉛直面への沈着速度

(5)ブラウン運動による移動量 |

___________________

(1)

____________________

流体に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)流体の粘性力に対する慣性力に比を表す無次元数がレイノルズ数である。

(2)直線ダクトの圧力損失は、風速の2乗に比例して増加する。

(3)開口部を通過する風量は、開口部前後の圧力差の2乗のに比例する。

(4)ベルヌーイの定理は、流れの力学的エネルギーの保存の仮定から導かれる。

(5)無秩序な乱れによる流体塊の混合を伴う流れを乱流という。 |

____________________

(3)

____________________

空気の流動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)天井面に沿った噴流の到達距離は、自由噴流よりも長くなる。

(2)天井面に沿った暖気流は、速度が弱いと途中で剥離して降下することがある。

(3)吹出しの影響は遠方まで及ぶのに対し、吸込みの影響は吸込口付近に限定される。

(4)流量係数を最も大きい開口部形状はベルマウスであり、約1.0となる。

(5)自由噴流の第3域では、中心軸速度が吹出口からの距離に反比例して減衰する。 |

____________________

(2)

____________________

自然換気の換気力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)温度差による換気力は、室内外空気の密度差に比例して増加する。

(2)温度差による換気力は、給気口と排気口の高さの差の2乗に比例して増加する。

(3)風力による換気力は、風圧係数に比例して増加する。

(4)風力による換気力は、外部風速の2乗に比例して増加する。

(5)開口部の風圧係数は、正負の値をとる。 |

____________________

(2)

____________________

東京都における建築物環境衛生管理基準に関する空気環境の測定結果に関する次の文章の内容を表す項目として、最も適当なものはどれか。

建築物衛生法施行時以降、平成10年度までの不適率は10~20%であったが、近年は30%前後で推移しており、

不適率が漸増する傾向がみられる。

(1)温度

(2)相対湿度

(3)二酸化炭素の含有率

(4)浮遊粉じんの量

(5)気流 |

____________________

(3)

____________________

エアロゾル粒子とその測定粒径との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

(1)細菌 ------- 0.01μm

(2)ウイルス ------- 5.0μm

(3)たばこ煙 ------- 10μm

(4)花粉(スギ) ------- 30μm

(5)雨滴(霧雨) ------- 50μm |

____________________

(4)

____________________

空気汚染物質の特性を表すア~エの記述のうち、オゾンの特性を表すものの組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

ア 常温で特異な刺激臭をもつ不安定な気体である。

イ 一酸化窒素と結合し、二酸化窒素と酸素を生成する。

ウ 人為的な発生源には、自動車の排気ガス、燃焼器具の生成物がある。

エ 比較的低分子の有機化合物である。

(1)アとイ

(2)アとウ

(3)イとウ

(4)イとエ

(5)ウとエ |

____________________

(1)

____________________

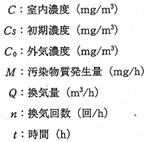

室容積500m2の居室において、換気回数1.0回/hで換気されている。汚染物質の定常的発生があり、初期濃度0.01mg/m3が1時間後に室内濃度0.02mg/m3に増加した。その時の汚染物質の発生量として、最も近い値は次のうちどれか。ただし、室内は発生混合(瞬時一葉拡散)とし、外気濃度は0.01mg/m3、室内濃度は。以下の式で表される。なお、e=2.7とする。

|

|

|

(1)3mg/h

(2)5mg/h

(3)8mg/h

(4)13mg/h

(5)16mg/h |

____________________

(3)

____________________

次の室内における汚染物質のうち、石油の燃焼により発生しないものはどれか。

(1)浮遊粉じん

(2)アスベスト

(3)硫黄酸化物

(4)窒素酸化物

(5)一酸化炭素 |

____________________

(2)

____________________

放射線は、非電離放射線と電離放射線に分類されるが、非電離放射線に含まれるものは次のうちどれか。

(1)紫外線

(2)γ線

(3)α線

(4)中性子線

(5)エックス線 |

____________________

(1)

____________________

室内空気汚染物質とその発生源との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)臭気 ------- 喫煙

(2)キシレン ------ 塗料の溶剤

(3)クリソタイル ----- 断熱材の除去工事

(4)ラドン ------- 土壌、岩石

(5)アスペルギルス ---- 防虫剤 |

____________________

(5)

____________________

アレルゲンと微生物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)住環境内の主なダニアレルゲンは、ヒョウヒダニ類の糞と虫体からなる。

(2)カビアレルゲンの大部分は、ナノサイズの粒子である。

(3)黒カビは、結露した壁などの表面で増殖する。

(4)疫学調査の結果、カビと小児の呼吸器系疾患の間に有意な関係があることが明らかにされている。

(5)オフィス内浮遊細菌濃度には、エアフィルタの捕集率が関係する。 |

____________________

(2)

____________________

湿り空気の混合に関する次の文章の[ ]内に入る数値の組合せとして、最も適当なものはどれか。

湿り空気線図上のA点は、乾球温度26℃、絶対湿度0.013kg/kg(DA)である。また、B点は、乾球温度34℃、

絶対湿度0.025kg/kg(DA)である。A点の空気300kg/hとB点の空気100kg/hを混合した空気は、

乾球温度[ ア ]℃、絶対湿度[ イ ]kg/kg(DA)である。

ア イ

(1)28 ----- 0.016

(2)28 ----- 0.019

(3)30 ----- 0.019

(4)32 ----- 0.016

(5)32 ----- 0.022 |

|

____________________

(1)

____________________

熱負荷計算における負荷の種類とその設定条件の単位との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)外気 ----- L/(m3・s)

(2)在室者 ----- 人/m2

(3)照明 ----- W/m2

(4)隙間風 ----- 回/h

(5)構造体 ----- W/(m2・K) |

____________________

(1)

____________________

空調熱負荷に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)装置蓄熱負荷は、熱源負荷に含まれる。

(2)送風機による負荷は、空調機負荷に含まれる。

(3)接地床の構造体負荷は、一般に冷房時には無視する。

(4)外気負荷では、一般に潜熱負荷を無視する。

(5)人体負荷には、顕熱負荷と潜熱負荷がある。 |

____________________

(4)

____________________

次の空調設備のうち、個別方式に該当しないものはどれか。

(1)ターミナルエアハンドリングユニット

(2)空気熱源ヒートポンプパッケージ

(3)ウォールスルー型ユニット

(4)水熱源ヒートポンプパッケージ

(5)ビル用マルチパッケージ |

____________________

(1)

____________________

ヒートポンプ方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)1台で温熱源と冷熱源を兼ねることができる。

(2)冷水と温水を同時に取り出せる機種がある。

(3)水熱源方式は、空気熱源方式に比べて、一般に成績係数が高い。

(4)電動冷凍機+ボイラ方式に比べて、夏冬の電力消費の差を小さくできる。

(5)空気熱源方式に比べて、水熱源方式の方が多く使われている。 |

____________________

(5)

____________________

蒸気圧縮冷凍サイクルに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)圧縮機により、冷媒の比エンタルピーが増加する。

(2)凝縮器により、冷媒が液化する。

(3)凝縮器により、冷媒の圧力が増加する。

(4)膨張弁により、冷媒の圧力が低下する。

(5)蒸発器により、冷媒がガス化する。 |

____________________

(3)

____________________

下の図は、吸収冷凍機の冷凍サイクルを示したものである。図中のA、B、Cに対応する蒸気、冷水、冷却水の組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

蒸気 冷水 冷却水

(1)A ---- B ---- C

(2)A ---- C ---- B

(3)B ---- A ---- C

(4)B ---- C ---- A

(5)C ---- B ---- A |

|

____________________

(4)

____________________

空気調和設備の温熱源に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)鋳鉄製ボイラは、鋳鉄製のセクション内部の清掃が難しい。

(2)炉筒煙管ボイラは、洗浄・消毒等の用途に高圧蒸気を必要とする病院・ホテル等で多く採用されている。

(3)貫流ボイラは、蒸気を熱媒としている。

(4)真空式温水発生機は、高温水を熱媒としている。

(5)水管ボイラは、蒸気を熱媒としている。 |

____________________

(4)

____________________

空気調和機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)エアハンドリングユニットは、冷却・加熱のための熱源を内蔵している。

(2)エアハンドリングユニットは、使用目的に合わせて構成機器の組合せを変更することができる。

(3)ファンコイルユニットは、ダクト併用ファンコイルユニット方式における端末ユニットとして用いられる。

(4)ファンコイルユニットは、設置方法により床置き型・天吊り型等の種類がある。

(5)パッケージ型空気調和機は、蒸気圧縮冷凍サイクルの機器により構成される。 |

____________________

(1)

____________________

空気調和設備における湿度調整に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)加湿装置は、主に暖房用に用いられる。

(2)湿度調整は、有害微生物の発生や感染の防止に役立つ。

(3)加湿装置の維持管理が不十分な場合には、微生物が装置で増殖することがある。

(4)水噴霧式の加湿装置は、温度降下を生じないという特長がある。

(5)除湿には、冷却減湿法や化学的減湿法がある。 |

____________________

(4)

____________________

空気調和設備に用いられる送風機の特性と送風系に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

送風機の特性曲線は、グラフの横軸に[ ア ]をとり、縦軸に[ イ ]をとって示される。一方、

送風機の[ ウ ]曲線は、 同じグラフ上に、原点を通る2字曲線として示される。ここで、二つの曲線の交点は、

運転点を示している。

ア イ ウ

(1)静圧 --- 風量 --- 抵抗

(2)動圧 --- 静圧 --- 性能

(3)動圧 --- 風量 --- 静圧

(4)風量 --- 静圧 --- 抵抗

(5)風量 --- 動圧 --- 性能 |

____________________

(4)

____________________

ダクト系に関連する用語として、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)フレキシブル継手

(2)たわみ継手

(3)キャビテーション

(4)多翼型ダンパ

(5)混合ユニット |

____________________

(3)

____________________

ダクトとその付属品に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)ダクト材は用途によって、亜鉛鉄板、塩化ビニル被覆鋼板、ステンレス鋼板等が用いられる。

(2)ダクト系には風量調整ダンパのほか、防火ダンパや防煙ダンパが用いられる。

(3)グラスウールダクトは、消音効果がある。

(4)ダクトの形状として角ダクトのほか、丸ダクトがある。

(5)防火ダンパは、煙感知器と連動して流路を遮断する。 |

____________________

(5)

____________________

空気浄化装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)自動巻取型エアフィルタのろ材には、合成繊維、ガラス繊維が使用される。

(2)ガス除去用フィルタの使用に伴う圧力損失の変化は、一般にエアフィルタのそれと比較して小さい。

(3)ガス除去用フィルタには、シリカゲルを使用するものがある。

(4)HEPAフィルタの圧力損失は、一般空調用フィルタのそれと比較して小さい。

(5)ろ過式フィルタは適切な時期に交換を行わないと、捕集した粉じんの再飛散を起こす。 |

____________________

(4)

____________________

ポンプに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)サージングの発生を判断するには、有効吸込みヘッド(NPSH)が用いられる。

(2)ダイヤフラムポンプは、容積型に分類される。

(3)全揚程は、損失水頭と実揚程の和である。

(4)渦流ポンプは、小水量で高揚程が特徴である。

(5)渦巻きポンプは、ターボ型に分類される。 |

____________________

(1)

____________________

空気調和設備に用いられる配管の種類とそれに関連する温度又は圧力との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)高温水配管 ----- 80~90℃

(2)冷却水配管 ----- 20~40℃

(3)冷水配管 ----- 5~10℃

(4)高圧蒸気配管 ----- 0.1~1MPa

(5)低圧蒸気配管 ----- 0.01~0.05MPa |

____________________

(1)

____________________

空気設備の配管材料とその使用区分との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

配管材料 使用区分

(1)配管用炭素鋼鋼管(白管) ---------- 冷温水

(2)配管用炭素鋼鋼管(黒管) ---------- 油

(3)フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 --- 冷却水

(4)硬質ポリ塩化ビニル管 ----------- 蒸気

(5)配管用ステンレス鋼管 ----------- 蒸気配管 |

____________________

(4)

____________________

換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)排気フードは、局所換気に用いられる。

(2)ハイブリッド換気は、自然換気に機械換気や空調設備を補助的に組み合わせたものである。

(3)第1種機械換気は、室内の圧力を正圧にも負圧にも設定できる。

(4)第3種機械換気は、給気口及び排風機により構成される。

(5)感染症室などの汚染室の換気では、室内の圧力を周囲より高くする。

|

____________________

(5)

____________________

温熱環境要素の測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)温度の測定には、金属の膨張を利用する方法がある。

(2)熱線風速計には、定電圧式と定温度式がある。

(3)アウグスト乾湿計の乾球温度は、一般に湿球温度より高い値を示す。

(4)グローブ温度計の値は、平均放射温度(MRT)と反比例する関係にある。

(5)相対湿度の測定器には、電気抵抗を利用するものがある。 |

____________________

(4)

____________________

浮遊粉じんの測定法と測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)浮遊粉じんの測定法には、捕集測定法と浮遊測定法がある。

(2)散乱光法は、浮遊粉じん浮遊測定法の一つである。

(3)デジタル粉じん計は、粉じんによる散乱光の波長により相対濃度を測定する。

(4)建築物環境衛生管理基準に基づきローポリウムエアサンプラ法を用いる場合には、分粒装置を装着する必要がある。

(5)デジタル粉じん計の受光部などは、経年劣化が生じることから、定期的に較正を行う。 |

____________________

(3)

____________________

汚染物質とその濃度又は強さを表す単位との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)パラジクロロベンゼン ------ μg/m3

(2)放射線物質 ---------- Sv

(3)浮遊細菌 ---------- CFU/m3

(4)アスベスト ---------- f/cm3

(5)二酸化硫黄 ---------- ppb |

____________________

(2)

____________________

環境要素とその測定法との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)ダニアレルゲン ------- エライザ(ELISA)法

(2)オゾン ---------- 検知管法

(3)微生物 ---------- ザルツマン法

(4)アスペスト --------- 光学顕微鏡法

(5)二酸化炭素 -------- 非分散型赤外線吸収法 |

____________________

(3)

____________________

空気調和・換気設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)空調用ダクトは、経過年数に応じて内部の清掃を考慮する。

(2)空気調和・換気設備に関連する健康障害には、微生物によるものがあり、ビル関連病(BRI)に代表される。

(3)加湿装置は、建築物環境衛生管理基準に基づき、使用開始時及び使用期間中の3ヵ月以内ごとに1回、

定期に汚れの状況を点検する。

(4)冷却塔に供給する水は、水道法に規定する水質基準に適合していることが求められる。

(5)冷却塔は、建築物環境衛生管理基準に基づき、1年以内ごとに1回、定期に清掃を行う。 |

____________________

(3)

____________________

夏季ピーク時における空気調和設備の節電対策に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)冷凍機の冷却水入口温度を低下させる。

(2)空気調和機のエアフィルタを清掃する。

(3)熱源機の熱交換器を洗浄する。

(4)ヒートポンプ屋外機の熱交換器に散水する。

(5)冷凍機の冷水出口温度を低下させる。 |

____________________

(5)

____________________

音に関する用語の説明として、最も不適当なものは次のうちどれか。

|

| (1)暗騒音 -------- |

ある騒音環境下で対象とする特定の音以外の音の総称 |

| (2)吸音率 -------- |

入射音響エネルギーに対する透過エネルギーの割合 |

| (3)純音 -------- |

一つの周波数からなる音波のこと |

| (4)拡散音場 ------- |

空間に音のエネルギーが一様に分布し、音があらゆる方向に伝搬している状態のこと |

| (5)遮音 -------- |

壁などで音を遮断して、透過する音のエネルギーを小さくすること |

____________________

(2)

____________________

| 問題87 |

| 上階で発生させた軽量床衝撃音の床衝撃音レベルを下室にて周波数ごとに測定した結果、63Hzで78dB、125Hzで75dB、250Hzで75dB、500Hzで73dB、1,000Hzで67dB、2,000Hzで64dB、4,000Hzで64dBであった。この床の遮音等級として、最も適当なものは次のうちどれか。下図の床衝撃音レベルに関する遮音等級の基準周波数特性を用いて求めよ。 |

(1)Lrー75

(2)Lrー70

(3)Lrー65

(4)Lrー60

(5)Lrー55 |

|

____________________

(1)

____________________

騒音・振動問題の対策に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)固体伝搬音を低減するためには、振動源の発生振動低減や防振対策が重要となる。

(2)外部騒音が同じ場合、コンサートホール・オペラハウスの方が録音スタジオよりも高い遮音性能が求められる。

(3)空気伝搬音を低減するためには、窓・壁・床等を遮音する必要がある。

(4)設備機器などの振動が建築躯体内を伝搬して居室の内装材から放射される音は、固体伝搬音である。

(5)寝室における騒音について、骨伝導で感知される固体伝搬音についても確認するため、立位、座位、仰臥位で評価する。 |

____________________

(2)

____________________

地表における直射日光による法線照度が90,000 lxのとき、直射日光による水平面照度として最も近いものは次のうちどれか。

ただし、このときの太陽高度は30度とする。

(1)23,000 lx

(2)30,000 lx

(3)39,000 lx

(4)45,000 lx

(5)78,000 lx |

____________________

(4)

____________________

照明器具の光源の交換方式に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

不点灯になった光源をその都度交換する[ ア ]は、小規模な照明施設や光源の交換が容易な場所には適しているが、

光源の不点時期が一定でないため、光源の交換頻度が多くなり、保守に要する[ イ ]がかさむことになる。一方、

大規模な照明施設で光源の交換が比較的困難な場所では、あらかじめ定められていた交換時期に達したときに全数を

交換する[ ウ ]で光源の交換を行うことがある。

ア イ ウ

(1)個別交換方式 ------ 人件費 --- 集団的個別交換方式

(2)個別交換方式 ------ 人件費 --- 集団交換方式

(3)個別交換方式 ------ 部品費 --- 集団交換方式

(4)個別的集団交換方式 --- 人件費 --- 集団的個別交換方式

(5)個別的集団交換方式 --- 部品費 --- 集団的個別交換方式 |

____________________

(2)

____________________

問題91~105 問題91~105

|