|

平成24年度 午前 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

空気環境の調整 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題46 |

湿り空気と湿度に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

湿り空気中の水蒸気の圧力を水蒸気分圧という。 |

|

|

|

(2) |

湿り空気の飽和水蒸気圧に対する水蒸気圧の比を相対湿度という。 |

|

|

|

(3) |

水蒸気を隈界まで含んだ湿り空気の状態を飽和という。 |

|

|

|

(4) |

湿り空気の水蒸気質量をその湿り空気の質量で除したものを絶対湿度という。 |

|

|

|

(5) |

顕熱量の変化量と全熱量の変化量の比を顕熱比という。

|

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

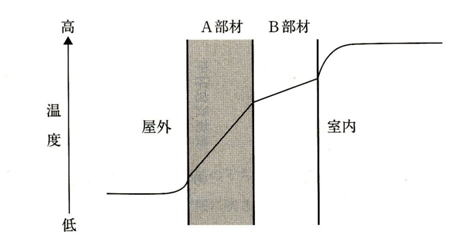

| 問題47 |

下の図は二同じ厚.さのA部材とB部材で構成された建築物外壁の定常状態における温度分布を示している。この図に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1) |

A部材の方がB部材より流れる熱流は大きい。 |

|

|

|

(2) |

B部材の方がA部材より熱伝導率は大きい。 |

|

|

|

(3) |

A部材の方がB部材より熱伝導抵抗は大きい。 |

|

|

|

(4) |

B部材が主体構造体であるとすれば、この図は外断熱構造を示している。 |

|

|

|

(5) |

壁表面近傍で温度が急激に変化する部分を境界層という。 |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題48 |

冬季の結露に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

露点における湿り空気では、乾球温度と湿球温度は等しい。 |

|

|

|

(2) |

露点における湿り空気の相対湿度は、100%となる。 |

|

|

|

(3) |

室内の局所的に温度が低い部分では、飽和水蒸気量は減少する。 |

|

|

|

|

|

(4) |

局部的に断熱が途切れて熱橋となった部分は、結露しにくい。 |

|

|

|

(5) |

壁内結露の防止には、水蒸気圧の高い室内側に防湿層を設けることが有効である。 |

|

|

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題49 |

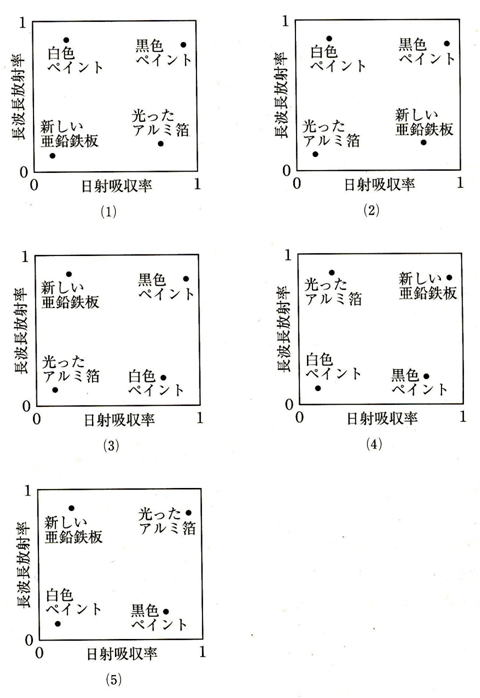

建築材料表面(白色ペイント、黒色ペイント、新しい亜鉛鉄板、光ったアルミ箔)の長波長放射率と日射吸収の関係を示した下の図のうち、最も適当なものは次のうちどれか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

____________________

(2)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題50 |

ダクト内気流速度が5.0m/sであったとすると、この気流の動圧の値として最も適当なものは次のうちどれか。 |

|

|

|

|

|

(1) |

3.0Pa |

|

|

|

(2) |

6.0pa |

|

|

|

(3) |

13Pa |

|

|

|

(4) |

15Pa |

|

|

|

(5) |

30Pa |

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題51 |

吹出噴流の挙動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

スロット型吹出口から広い空間に吹き出された気流の性状は、自由噴流と考えることができる。 |

|

|

|

(2) |

天井面に沿った噴流の到達距離は、白由噴流よりも短くなる。 |

|

|

|

(3) |

自由噴流は、吹出口付近では吹出風速がそのまま維持される。 |

|

|

|

(4) |

自由噴流は、中心軸速度の減衰傾向により、吹出口からの距離に対して4つの領域に区分して表される。 |

|

|

|

|

|

(5) |

中心線速度が一定速度まで低下する距離を、到達距離と呼ぶ。 |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題52 |

流体力学に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

円形ダクトの圧力損失は、ダクト直径に比例する。 |

|

|

|

(2) |

流れのレイノルズ数は、速度に比例する。 |

|

|

|

(3) |

合流、分岐のないダクト中を進む気流の速度は、断面積に反比例する。 |

|

|

|

(4) |

開口部の通過流量は、開口部前後の圧力差の平方根に比例する。 |

|

|

|

(5) |

点源吸込気流の速度は、吸込口に近い領域を除き、吸込口中心からの距離の2乗に反比例する。 |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題53 |

エアロゾル粒子の一般的な粒径として、最も小さなものは次のうちどれか。 |

|

|

|

(1) |

ウイルス |

|

|

|

(2) |

バクテリア |

|

|

|

(3) |

胞子 |

|

|

|

(4) |

セメントダスト |

|

|

|

(5) |

住宅内堆積じん(机上) |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題54 |

浮遊粒子の動力学的性質に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

抵抗係数は、ストークス域ではレイノルズ数に反比例する。 |

|

|

|

(2) |

電界中の電荷を持つ球形粒子の移動速度は、粒径に比例する。 |

|

|

|

(3) |

球形粒子の重力による終末沈降速度は、粒径の2乗に比例する。 |

|

|

|

(4) |

球形粒子の拡散係数は、粒径に反比例する。 |

|

|

|

(5) |

球形粒子が気体から受ける抵抗力は、粒子の流体に対する相対速度の2乗に比例する。 |

|

|

|

____________________

(2)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題55 |

空気清浄化と換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

第2種換気は、機械排気と自然給気による換気である。 |

|

|

|

(2) |

整流方式は、一方向の流れとなるように室内に供給し、そのまま排気口に押し出す方式である。 |

|

|

|

|

|

(3) |

置換換気方式は、空気の温度差によって生じる密度差を利用して、拡散させることなく排出する方式である。 |

|

|

|

|

|

(4) |

混合方式は、室内に供給する清浄空気と室内の空気を混合・希釈する方式である。 |

|

|

|

|

|

(5) |

局所換気は、汚染物質が発生する場所を局部的に換気する方式である。 |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題56 |

室内空気中のホルムアルデヒドに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

|

|

(1) |

建築物における衛生的環壊の確保に関する法律における管理基準値は、0.1mg/m3以下である。 |

|

|

|

(2) |

刺激臭がある。 |

|

|

|

(3) |

無色で水溶性である。 |

|

|

|

(4) |

発癌性がある。 |

|

|

|

(5) |

準揮発性有機化合物である。 |

|

|

|

____________________

(5)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題57 |

床面積20m2、天井高2.5mの居室に、2人が在室し、換気回数1.O回/hの換気がされている。定常状態におけるこの室と外気との二酸化炭素濃度差の値として、最も近い値は次のうちどれか。ただし、室内は完全混合(瞬時一様拡散)とし、一人当たりの二酸化炭素発生量は、20L/hとする。 |

|

|

|

|

|

|

|

(1) |

0.8ppm |

|

|

|

(2) |

400ppm |

|

|

|

(3) |

800ppm |

|

|

|

(4) |

1,250ppm |

|

|

|

(5) |

2,000ppm |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題58 |

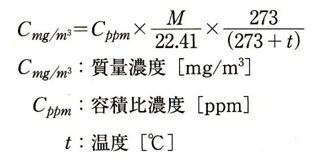

20℃の室内において、ホルムアルデヒドの容積比濃度が0.1ppmのとき、空気1m3中に含まれているホルムアルデヒドの量として、最も近い値は次のうちどれか。

ただし、濃度換算には以下の式が用いられ、ホルムアルデヒドの分子量Mは30とする。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1) |

0,004mg |

|

|

|

(2) |

0,100mg |

|

|

|

(3) |

0,125mg |

|

|

|

(4) |

4mg |

|

|

|

(5) |

100mg |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題59 |

室内空気汚染物質とその発生源の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。 |

|

|

|

(1) |

ラドンガス ----- 土壌 |

|

|

|

(2) |

硫黄酸化物 ---- ガスストーブ |

|

|

|

(3) |

浮遊粉じん ---- たばこ |

|

|

|

(4) |

オゾン ------- コピー機 |

|

|

|

(5) |

微生物 ----- 超音波加湿器 |

|

|

|

|

|

____________________

(2)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題60 |

アレルゲンと微生物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

空気中を浮遊しているカビがアレルゲンとなることがある。 |

|

|

|

(2) |

住宅内のダニアレルゲン量は、秋に最大になる場合が多い。 |

|

|

|

(3) |

平常時の微生物汚染の問題は、主に細菌と真菌によるものである。 |

|

|

|

(4) |

空気調和機内は、微生物の増殖にとって好環境となる。 |

|

|

|

(5) |

オフィスビル内のアレルゲンの大部分は細菌類である。 |

|

|

|

____________________

(5)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題61 |

湿り空気線図(h-x線図)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

乾球温度と相対湿度がわかれば、絶対湿度が求められる。 |

|

|

|

(2) |

乾球温度と絶対湿度がわかれば、比エンタルピーが求められる。 |

|

|

|

(3) |

湿球温度と風速がわかれば、乾球温度が求められる。 |

|

|

|

(4) |

湿球温度と絶対湿度がわかれば、比容積が求められる。 |

|

|

|

(5) |

相対湿度と絶対湿度がわかれば、比エンタルピーが求められる。 |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題62 |

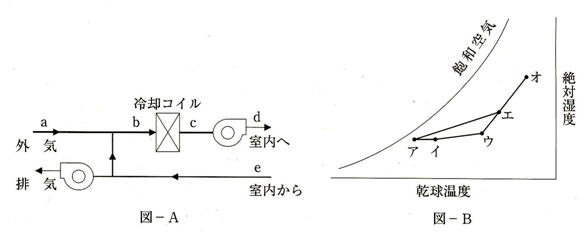

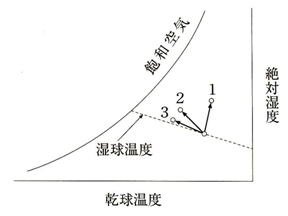

定風量単一ダクト方式の空気調和システムを図一Aに示す。

図-Bは、図-Aのa~eにおける最大冷房負荷時の標準的な状態変化を湿り空気線図上に表したものである。

図-A中のdに相当する図-B中の状態点は、次のうちどれか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

(1) |

ア |

|

|

|

(2) |

イ |

|

|

|

(3) |

ウ |

|

|

|

(4) |

エ |

|

|

|

(5) |

オ |

|

|

|

____________________

(2)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題63 |

湿り空気線図上に示した空気の状態変化の三つのプロセスとその加湿装置との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。 |

|

|

|

|

|

|

水加湿 |

温水加湿 |

蒸気加湿 |

|

|

|

(1) |

1 ------ 2 ------ 3 |

|

|

|

|

(2) |

1 ------ 3 ------ 2 |

|

|

|

(3) |

2 ------ 3 ------ 1 |

|

|

|

(4) |

3 ------ 1 ------ 2 |

|

|

|

(5) |

3 ------ 2 ------ 1 |

|

|

|

|

|

|

|

____________________

(5)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題64 |

熱負荷に関する用語として、最も不適当なものは次のうちどれか。 |

|

|

|

(1) |

TAC温度 |

|

|

|

(2) |

実効温度差 |

|

|

|

(3) |

標準日射熱取得 |

|

|

|

(4) |

換気回数 |

|

|

|

(5) |

理論空気量 |

|

|

|

____________________

(5)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題65 |

建築物の熱負荷に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

壁からの熱伝達顕熱負荷のみ |

|

|

|

(2) |

人体発熱潜熱負荷のみ |

|

|

|

(3) |

窓からの日射顕熱負荷のみ |

|

|

|

(4) |

窓からの自然換気顕熱負荷と潜熱負荷 |

|

|

|

(5) |

取入外気顕熱負荷と潜熱負荷 |

|

|

|

____________________

(2)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題66 |

空気調和方式と設備の構成に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

定風量単一ダクト方式 ----------------- 給気ダクト |

|

|

|

(2) |

変風量単一ダクト方式 ----------------- 還気ダクト |

|

|

|

(3) |

ダクト併用ファンコイルユニット方式 -------- 冷温水配管 |

|

|

|

(4) |

空気熱源ヒートポンプ方式 -------------- 冷却塔 |

|

|

|

(5) |

ターミナルエアハンドリングユニット方式 ----- 混合ユニット |

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題67 |

空気調和方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

変風量単一ダクト方式は、給気温度を可変とすることで、熱負荷の変動に対応するものである。 |

|

|

|

|

|

(2) |

ダクト併用ファンコイルユニット方式は、端末ユニットとしてファンコイルユニットを用い、単一ダクト方式と併用するものである。 |

|

|

|

|

|

(3) |

ターミナルエアハンドリングユニット方式は、各室や細分されたゾーンの空気調和に特化した小風量タイプの空気調和機を用いるものである。 |

|

|

|

|

|

(4) |

水熱源ヒートポンプ方式では、冷房時冷却水と暖房時低温温水の2系統を同一配管としている。 |

|

|

|

|

|

(5) |

放射冷暖房方式では、中央式外調機が併用される。 |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題68 |

蒸気圧縮冷凍サイクルに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

圧縮機により、冷媒の比エンタルピーが増加する。 |

|

|

|

(2) |

凝縮器により、冷媒が液化する。 |

|

|

|

(3) |

膨張弁により、冷媒の圧力が上昇する。 |

|

|

|

(4) |

蒸発器により、冷媒の比エンタルピーが増加する。 |

|

|

|

(5) |

蒸発器により、冷媒がガス化する。 |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題69 |

空気調和設備の熱源機器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

貫流ボイラは、水管壁に囲まれた燃焼室を有する。 |

|

|

|

(2) |

炉筒煙管ボイラは、大きな横型ドラムを特徴とする。 |

|

|

|

(3) |

鋳鉄製ボイラは、地域冷暖房などの高圧蒸気が必要な場合に使用される。 |

|

|

|

(4) |

真空式温水発生機は、中小規模建築物などの給湯や暖房用として使用される。 |

|

|

|

(5) |

吸収冷温水機は、1台で冷水と温水を製造できる。 |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題70 |

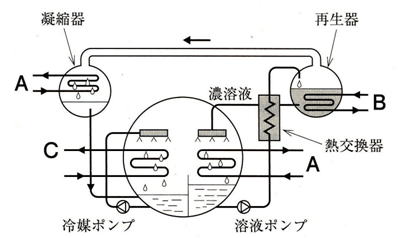

下の図は、吸収冷凍機の冷凍サイクルを示したものである。図中のA,B,Cに対応する蒸気、冷却水、冷水の組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。 |

|

|

| |

|

|

|

蒸気 |

冷却水 |

冷水 |

|

|

|

(1) |

A ------- B ------- C |

|

|

|

(2) |

A ------- C ------- B |

|

|

|

(3) |

B ------- A ------- C |

|

|

|

(4) |

B ------- C ------- A |

|

|

|

(5) |

C ------- A ------- B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題71 |

空気調和設備の熱交換系統に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

冷却コイルには、フィン付き管型熱交換器が多く使用される。 |

|

|

|

(2) |

全熱交換器は、ちゅう房や温水プールの換気に多く使用される。 |

|

|

|

(3) |

回転型全熱交換器は、円筒形のエレメントの回転によって熱交換を行う。 |

|

|

|

(4) |

静止型全熱交換器は、給排気を隔てる仕切り板が伝熱性と透湿性を有する材料で構成されている。 |

|

|

|

|

|

(5) |

加熱コイルでは、熱膨張に対して工夫が凝らされている場合が多い。 |

|

|

|

____________________

(2)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題72 |

標準的なエアハンドリングユニット本体を構成する機器に含まれていないものは、次のうちどれか。 |

|

|

|

(1) |

膨張弁 |

|

|

|

(2) |

加湿器 |

|

|

|

(3) |

ドレンパン |

|

|

|

(4) |

送風機 |

|

|

|

(5) |

エアフィルタ |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題73 |

空気調和機と熱媒との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。 |

|

|

|

(1) |

エアハンドリングユニット ------ 冷温水

|

|

|

|

(2) |

パッケージ型空気調和機 ----- 冷温水 |

|

|

|

(3) |

ファンコイルユニット --------- 冷温水 |

|

|

|

(4) |

ルームエアコンディショナ ----- 冷媒 |

|

|

|

(5) |

ビル用マルチユニット -------- 冷媒 |

|

|

|

____________________

(2)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題74 |

ダクトとその付属品に関する次の記述のうち、最も不適当なもはどれか。 |

|

|

|

(1) |

ダクトの形状としては、長方形・円形・楕円形などがある。 |

|

|

|

(2) |

フレキシブル継手は、ダクトと吹出口や消音ボックスなどを接続する際に、位置調整のために設けられる。 |

|

|

|

|

|

(3) |

グラスウールダクトは、吸音性が低い。 |

|

|

|

(4) |

定風量ユニットは、上流側の圧力変動によって風量が変動するのを避け、常に一定の風量を確保するための装置である。 |

|

|

|

|

|

(5) |

防火ダンパは、防火区画貫通部に火炎遮断の目的で設置される。 |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題75 |

空気調和設備の吹出口に関する次の記述のうち、最も不適当なもはどれか。 |

|

|

|

(1) |

アネモ型は、ふく流吹出口に分類される。 |

|

|

|

(2) |

天井パネル型は、面状吹出口に分類される。 |

|

|

|

(3) |

グリル型は、軸流吹出口に分類される。 |

|

|

|

(4) |

ノズル型は、ふく流吹出口に分類される。 |

|

|

|

(5) |

多孔パネル型は、面状吹出口に分類される。 |

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題76 |

空気浄化装置に関する次の記述のうち、最も不適当なもはどれか。 |

|

|

|

(1) |

静電式は、微細な粉じんまで効率よく捕集できる。 |

|

|

|

(2) |

空気浄化装置、排気系統に含まれる有害物質の外部への放出防止に用いられる場合がある。 |

|

|

|

(3) |

ガスフイルタには、シリカゲルを使用するものがある。 |

|

|

|

(4) |

ガスフィルタの使用に伴う圧力損失の変化は、一般にエアフィルタのそれと比較して大きい。 |

|

|

|

(5) |

HEPAフィルタは、ろ過式フィルタの一種である。 |

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題77 |

空気調和設備の配管・ポンプに関する次の語句の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

|

|

(1) |

水撃作用 ---------- 撃音の発生 |

|

|

|

(2) |

伸縮継手 ---------- 膨張対策 |

|

|

|

(3) |

キャビテーション ----- ポンプ吐出量の増加 |

|

|

|

(4) |

蒸気トラップ -------- 凝縮水の分離 |

|

|

|

(5) |

サージング --------- 脈動を伴う不安定な運転 |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題78 |

換気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

浴室・シャワー室において、湿気を除去するために、第3種機械換気を行った。 |

|

|

|

(2) |

駐車場において、排ガスを除去するために、第1種機械換気を行った。 |

|

|

|

(3) |

ボイラ室において、酸素の供給及び熱を除去するために、第3種機械換気を行った。 |

|

|

|

|

|

(4) |

学校の教室において、自然換気と機械換気のハイブリッド換気を行った。 |

|

|

|

(5) |

電気室において、熱の除去のために、第1種機械換気を行った。 |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題79 |

温熱環境要素の測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

グローブ温度計の値は、平均放射温度(MRT)と反比例する関係にある。 |

|

|

|

(2) |

アウグスト乾湿計の湿球における水の蒸発量は、通風速度に影響される。 |

|

|

|

(3) |

相対湿度の測定器には、毛髪などの伸縮を利用したものがある。 |

|

|

|

(4) |

熱線風速計には、定電圧式と定温度式などがある。 |

|

|

|

(5) |

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく温度の測定器は、0.5度目盛の温度計(これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を使用する。 |

|

|

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題80 |

建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)に示された建築物環境衛生維持管理要領の粉じん計の較正に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

浮遊粉じん量の測定に使用される較正機器にあっては[ ア ]以内ごとに1回、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第1項の規定に基づく厚生労働大臣の[ イ ]を受けた者の較正を受けること。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

(1) |

6ヵ月 --- 指定 |

|

|

|

(2) |

6ヵ月 --- 登録 |

|

|

|

(3) |

1年 ---- 指定 |

|

|

|

(4) |

1年 ---- 登録 |

|

|

|

(5) |

2年 ---- 指定 |

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題81 |

室内空気環境の測定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

一酸化炭素の測定法には、検知管法がある。 |

|

|

|

(2) |

二酸化炭素の測定法には、非分散型赤外線吸収法がある。 |

|

|

|

(3) |

窒素酸化物の測定法には、エライザ(ELISA)法がある。 |

|

|

|

(4) |

オゾンの測定法には、紫外線吸収法がある。 |

|

|

|

(5) |

微生物の測定法には、培地法がある。 |

|

|

|

____________________

(3)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題82 |

室内空気環境の測定に関する次の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

温度 --------- 熱電対 |

|

|

|

(2) |

相対湿度 ----- アスマン通風乾湿計 |

|

|

|

(3) |

気流 --------- サーミスタ |

|

|

|

(4) |

換気回数 ----- トレーサガス |

|

|

|

(5) |

熱放射 ------- ピトー管 |

|

|

|

____________________

(5)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題83 |

夏季ピーク時における空気調和設備の節電対策に関すや次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

|

|

(1) |

ヒートポンプ屋外機の熱交換器に散水する。 |

|

|

|

(2) |

蓄熱槽の蓄熱温度を低下させる。 |

|

|

|

(3) |

熱源機の熱交換器を洗浄する。 |

|

|

|

(4) |

冷凍機の冷却水入口温度を上昇させる。 |

|

|

|

(5) |

冷凍機の冷水出口温度を上昇させる。 |

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題84 |

音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

空気中の音速は、気温の上昇と'ともに減少する。 |

|

|

|

(2) |

線音源からの音圧レベルは、音源からの距離が2倍になると約3dB減衰する。 |

|

|

|

(3) |

コインシデンス効果が生じると、壁体の透過損失が滅少する。 |

|

|

|

(4) |

暗騒音とは、ある騒音環境下で対象とする特定の音以外の音の総称である。 |

|

|

|

(5) |

音の強さとは、音の進行方向に対して垂直な単位断面を単位時問に通過する音のエネルギーである。 |

|

|

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題85 |

1台78dB.(A)の騒音を発する機械を、測定点から等距離に6台同時に稼動させた場合の騒音レベルとして、最も近いものは次のうちどれか。ただし、log102=0.3010、log103=0.4771とする。 |

|

|

|

|

|

(1) |

81dB(A)

|

|

|

|

(2) |

86dB(A) |

|

|

|

(3) |

96dB(A) |

|

|

|

(4) |

243dB(A) |

|

|

|

(5) |

468dB(A) |

|

|

|

____________________

(2)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題86 |

床衝撃音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

重量床衝撃音は衝撃源自体の衝撃力が高周波数域に主な成分を含む。 |

|

|

|

(2) |

軽量床衝撃音は重量床衝撃音と比べて、衝撃源が硬いことが多い。 |

|

|

|

(3) |

軽量床衝撃音は重量床衝撃音と比べて、床仕上げ材の弾性が大きく影響する。 |

|

|

|

(4) |

重量床衝撃音の対策として、床躯体構造の質量の増加が挙げられる。 |

|

|

|

(5) |

床衝撃音の測定は、JISに定められている方法により測定する。 |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題87 |

点光源直下2.0mの水平面照度が4001xである場合、直下0.5mの水平面照度として、最も近いものは次のうちどれか。 |

|

|

|

|

|

(1) |

8001x |

|

|

|

(2) |

1.1001x |

|

|

|

(3) |

1.6001x |

|

|

|

(4) |

3.2001x |

|

|

|

(5) |

6.4001x |

|

|

|

____________________

(5)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題88 |

照明に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

白熱電球の色温度は、2,800K程度である。 |

|

|

|

(2) |

蛍光ランプの発光効率は、一般に50~1001m/Wである。 |

|

|

|

(3) |

照明率は、室内表面の反射率の影響を受ける。 |

|

|

|

(4) |

ブラケットは、壁、柱に取り付ける照明器具である。 |

|

|

|

(5) |

LEDランプは、HIDランプの一種である。 |

|

|

|

____________________

(5)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題89 |

昼光照明に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

|

|

(1) |

直接昼光率は、室内の表面の反射率の影響を受ける。 |

|

|

|

(2) |

天空光による照度を全天空照度という。 |

|

|

|

(3) |

晴天の青空の色温度は、10,000K以上となる場合がある。 |

|

|

|

(4) |

大気透過率が等しければ、太陽高度が高いほど直射日光による地上の水平面照度は大きくなる。 |

|

|

|

|

|

(5) |

曇天の空は、白熱電球より色温度が高い。 |

|

|

|

____________________

(1)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 問題90 |

空気調和設備の自動制御機器として利用される検出器に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

[ ア ]は、線膨張係数が異なる2種類の薄い金属板を貼り合わせ、周囲の温度変化に

よる金属の伸縮差を利用し、電気式調節器の[ イ ]制御に利用される。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

ア |

|

イ |

|

|

|

(1) |

ベローズ ------------- 比例 |

|

|

|

(2) |

白金測温抵抗体 ------- 比例 |

|

|

|

(3) |

ダイヤフラム ----------- ニ位置 |

|

|

|

(4) |

バイメタル ------------ ニ位置 |

|

|

|

(5) |

リモートバルブ --------- 積分 |

|

|

|

____________________

(4)

____________________ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

解答 |

HOME |

|

|

問題 1~20 |

問題 21~45 |

問題 91~105 |

|

|

問題 106~140 |

問題 141~165 |

問題 166~180 |