過去問塾 2019年度

建築物環境衛生管理技術者試験

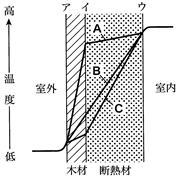

| 下の図は、外壁の断面図上に、冬期暖房時の壁内定常温温度分布を示している。この図に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。 |

|

(1)温度分布はAとなり、壁内結露の防止のためにイに防湿層を設けることは有効である。

(2)温度分布はBとなり、壁内結露の防止のためにウに防湿層を設けることは有効である。

(3)温度分布はCとなり、壁内結露の防止のためにイに防湿層を設けることは有効である。

(4)温度分布はAとなり、壁内結露の防止のためにアに防湿層を設けることは有効である。

(5)温度分布はCとなり、壁内結露の防止のためにウに防湿層を設けることは有効である。

|

____________________

(5)

____________________

放射に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)同一温度の物体間では、物体の放射率と吸収率は等しい。

(2)白色プラスターの日射吸収率は、0.1程度である。

(3)常温物体から射出される電磁波は、波長が10m付近の赤外線が主体である。

(4)温度が0℃の固体表面も、熱放射している。

(5)光ったアルミ箔の長波長放射率は、0.9程度である。

|

____________________

(5)

____________________

面積8m2の外壁の熱貫流(熱通過)抵抗が2.0m2・K/Wであったとする。外気温度が-5℃のときに室温20℃とすると、外壁を通過する熱量として、正しいものは次のうちどれか。

(1)60W

(2)80W

(3)100W

(4)400W

(5)800W

|

____________________

(3)

____________________

熱移動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)一般に同一材料でも内部に水分を多く含むほど、熱伝導率は小さくなる。

(2)一般に、密度が大きい材料ほど、熱伝導率は大きくなる。

(3)一般に、同一材料でも熱伝導率は、温度によって異なる。

(4)中空層の熱抵抗は、密閉の程度に関係する。

(5)ガラス繊維などの断熱材の熱伝導率が小さいのは、繊維材によって内部の空気の流動が阻止されることによる。

|

___________________

(1)

____________________

流体力学に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)円形ダクトの圧力損失は、ダクト長さに比例し、ダクト直径に反比例する。

(2)動圧は、速度の2乗と流体の密度に比例する。

(3)開口部の通過流量は、開口部の面積と流量係数に比例し、圧力差の平方根に比例する。

(4)位置圧は、高さの2乗に比例する。

(5)ダクトの形状変化に伴う圧力損失は、風速の2乗と形状抵抗係数に比例する。

|

___________________

(4)

____________________

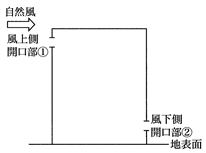

| 下の図のように、風上側と風下側にそれぞれ一つの開口部を有する建築物における外部の自然風のみによる自然換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。 |

|

(1)換気量は、外部の自然風の風速に比例する。

(2)換気量は、開口部①と②の風圧係数の差に比例する。

(3)開口部①と②の両方の開口面積を2倍にすると、換気量は2倍になる。

(4)風下側に位置する開口部②の風圧係数は、一般的に負の値となる。

(5)流量係数は、開口部の形状に関係する。

|

____________________

(2)

____________________

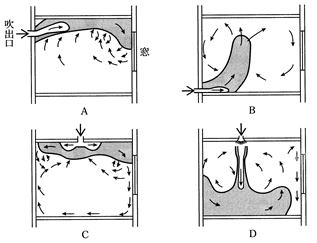

| 下の図は、暖房時の各種吹出方式による室内気流を示したものである。暖房時に好ましい方式の室内気流の組合せとして、最も適当なものはどれか。 |

|

(1)AとC

(2)BとD

(3)AとD

(4)BとC

(5)CとD

|

____________________

(2)

____________________

平成14年に厚生労働省が公表した「分煙効果判定基準策定検討会報告書」による、分煙に関する次の文章の[ ]内の語句のうち、最も不適当なものはどれか。

[ (1)局所換気 ] により、たばこ煙中の粒子状及びガス状汚染物質の漏れ出しが隣室にないようにするため、非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ( [ (2)0.1m/s以上 ] )があることを判定の基準として提案している。また同時に、喫煙場所と非喫煙場所との境界においてデジタル粉じん計を用いて経時的に [ (3)浮遊粉じん濃度 ] の変化を測定し、漏れ状態を確認する。さらに、喫煙場所内の浮遊粉じん濃度は、 [ (4)0.15mg/m3以下 ] であること、一酸化炭素濃度が、 [ (5)10ppm以下 ] であることを確認する。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

|

____________________

(2)

____________________

揮発性有機化合物(VOCs)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)VOCsとは、常温常圧で空気中に容易に揮発する有機化合物のことである。

(2)室内の発生源として、洗剤、防臭剤、塗料、接着剤、ワックス等がある。

(3)トルエンは、建築物衛生法により基準値が定められている。

(4)VOCsは、その物質の沸点を基準にVVOC、VOC、SVOC等に分類される。

(5)TVOC(総揮発性有機化合物)は、厚生労働省により暫定目標値が定められている。

|

____________________

(3)

____________________

ある室において、在室者数6人、在室者1人当たりのCO2発生量0.022m3/h、室内CO2許容値1,000ppm、外気CO2濃度400ppmのとき、必要換気量[m3/h]として最も近いものは次のうちどれか。ただし、室内は、定常状態で完全混合(瞬時一様拡散)とする。

(1)40m3/h

(2)120m3/h

(3)180m3/h

(4)220m3/h

(5)330m3/h

|

____________________

(4)

____________________

室温20℃の室内において、ホルムアルデヒドの質量濃度が0.08mg/m3であったとき、ホルムアルデヒドの容積比濃度として、最も近いものは次のうちどれか。

Cppm = C mg/m3 × 22.4/M × (273 + t)/273

Cppm:容積比濃度[ppm]、 M:分子量

Cmg/m3:質量濃度[mg/m3]、 t:温度[C]

(1)0.050ppm

(2)0.065ppm

(3)0.080ppm

(4)0.100ppm

(5)0.120ppm

|

____________________

(2)

____________________

アレルゲンの微生物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)学校保健安全法の学校環境衛生基準には、ダニ又はダニアレルゲンの基準が含まれている。

(2)ウイルスは、平常時の微生物汚染問題の主な原因であり、環境微生物として捉えられる。

(3)クラドスポリウムは、アレルギー症状を引き起こす原因の一つである。

(4)スギ花粉の除去にエアフィルタが有効である。

(5)日本国民の約半分は、何らかのアレルギーに罹患している。

|

____________________

(2)

____________________

エアロゾル粒子とその測定粒径との組合せとして、最も適当なものはどれか。

(1)雨滴 ------ 100μm

(2)海岸砂 ----- 10μm

(3)胞子 ------ 1μm

(4)噴霧液滴 ---- 0.1μm

(5)ウイルス ---- 0.01μm

|

____________________

(5)

____________________

次の空調熱負荷のうち、室内負荷の構成要素に分類されないものはどれか。

(1)ガラス窓透過日射熱負荷

(2)透湿熱負荷

(3)外気負荷

(4)間欠空調における蓄熱負荷

(5)隙間風熱負荷

|

____________________

(3)

____________________

下の表に示す、空気Aと空気Bを2:1に混合した後の比エンタルピーと絶対湿度の組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。

| |

比エンタルピー [kJ/kg(DA)] |

絶対温度 [kg/kg(DA)] |

| 空気A |

50 |

0.010 |

| 空気B |

68 |

0.016 |

比エンタルピー[kJ/kg(DA)] 絶対湿度[kg/kg(DA)]

(1)56 ------------ 0.012

(2)62 ------------ 0.012

(3)56 ------------ 0.014

(4)62 ------------ 0.014

(5)59 ------------ 0.013

|

____________________

(1)

____________________

湿り空気の状態変化に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)湿り空気を加熱すると、相対湿度は低下する。

(2)湿り空気を加熱すると、露点温度は低下する。

(3)湿り空気を冷却すると、比エンタルピーは低下する。

(4)湿り空気を冷却すると、比容積は小さくなる。

(5)湿り空気を減湿すると、湿球温度は低下する。

|

____________________

(2)

____________________

熱源方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)電動冷凍機+ボイラ方式は、冷熱源として電動機駆動の冷凍機と、温熱源としてボイラを用いたものである。

(2)吸着冷凍機は、比較的高温度の温水を加熱源としており、高い成績係数を得ることが可能である。

(3)ヒートポンプ方式には、ガスエンジン駆動のヒートポンプがあり、エンジン排熱を暖房熱源に利用することが可能である。

(4)吸収冷凍機+蒸気ボイラ方式は、年間を通じてガス又は油が使用され、冷熱源は冷水、温熱源は蒸気である。

(5)コージェネレーション方式では、高いエネルギー利用効率を得るために、燃焼排熱の有効活用が重要である。

|

____________________

(2)

____________________

空気調和方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)全空気方式では、熱負荷を処理するための熱媒として空気のみを用いるため、比較的大型の空気調和機が

必要である。

(2)外調機併用ターミナルエアハンドリングユニット方式は、ダクト併用ファンコイルユニット方式に比べ、高品位な

空調空間が達成されやすい。

(3)定風量単一ダクト方式では、室内空気質の維持に必要な新鮮外気量の確保が難しい。

(4)デジカント空調方式は、潜熱・顕熱を分離して制御できる空調システムである。

(5)分散設置空気熱源ヒートポンプ方式は、圧縮機のインバータによる比例制御が可能な機種が主流である。

|

____________________

(3)

____________________

吸収冷凍機の構成機器として、最も不適当なものはどれか。

(1)凝縮器

(2)蒸発器

(3)吸収器

(4)再生器

(5)膨張弁

|

____________________

(5)

____________________

蒸気圧縮式冷凍機における圧縮機の種類と特徴に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)往復動圧縮機は、シリンダ内のピストンを往復運動することで、冷媒ガスを圧縮する。

(2)スクロール圧縮機は、渦巻き状の固定スクロールと渦巻き状の旋回スクロールの旋回により、冷媒を圧縮する。

(3)スクリュー圧縮機を用いた冷凍機は、スクロール圧縮機を用いたものよりも冷凍容量の大きな範囲で使用される。

(4)自然冷媒(アンモニア、CO2等)を使用する機種では、通常の冷媒を使用する場合よりも低い圧縮比で使用される。

(5)遠心圧縮機を用いた冷凍機は、羽根車の高速回転が可能であり、大容量としてもコンパクトな機種とすることが

できる。

|

____________________

(4)

____________________

冷凍機に用いられる冷媒とオゾン破壊係数(CDP)との組合せとして、最も不適当なものはどれか。

冷媒 オゾン破壊係数(ODP)

(1)RU(CFC) ----------- 1

(2)R22(HCFC) ---------- 0.055

(3)R32(HFC) ----------- 0.02

(4)R717(NH3) ---------- 0

(5)R744(CO2) ---------- 0

|

____________________

(3)

____________________

空気調和機の構成要素の上流側からの設置順として、最も適当なものはどれか。

(1)加熱コイル ----- 冷却コイル ---- 加湿器

(2)冷却コイル ----- 加湿器 ------ 加熱コイル

(3)冷却コイル ----- 加熱コイル ---- 加湿器

(4)加湿器 ------ 冷却コイル ----- 加熱コイル

(5)加熱コイル ----- 加湿器 ------ 冷却コイル

|

____________________

(3)

____________________

全熱交換器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)回転型は、静止型よりも目詰まりを起こしやすい。

(2)回転型は、ロータの回転に伴って排気の一部が給気側に移行することがある。

(3)外気負荷の軽減を目的として、空気中の顕熱・潜熱を同時に熱交換する装置である。

(4)静止型の給排気を隔てる仕切り板は、伝熱性と浸湿性をもつ材料である。

(5)冬期・夏期のいずれも省エネルギ―効果が期待できるが、中間期の運転には注意が必要である。

|

____________________

(1)

____________________

加湿装置の方式に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)気化方式は、吹出し空気の温度が降下する。

(2)気化方式は、結露する可能性が低い。

(3)水噴霧方式は、給水中の不純物を放出しない。

(4)水噴霧方式は、吹出し空気の温度が降下する。

(5)蒸気方式は、吹出し空気の温度が降下しない。

|

____________________

(3)

____________________

ダクト及びその付属品に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)低圧ダクトの流速範囲は、15m/s以下である。

(2)厨房フードなどには、ステンレス鋼板が利用される。

(3)グラスウールダクトには、ダクト系の騒音に対する消音効果が期待できる。

(4)防火ダンパの羽根及びケーシングは、、一般に1.5mm以上の鋼板で作成される。

(5)暖房排気ダクト用防火ダンパの温度ヒューズ溶解温度は、280℃である。

|

____________________

(5)

____________________

送風機に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)斜流式送風機は、空気が羽根車の外周の一部から入り、反対側の外周の一部に通り抜ける。

(2)遠心送風機は、空気が羽根車の中を軸方向から入り、径方向に通り抜ける。

(3)軸流送風機は、空気が羽根車の中を軸方向から入り、軸方向に通り抜ける。

(4)送風機系の抵抗曲線は、風量に関する2次曲線で表される。

(5)送風機の特性について、グラフ上の横軸に風量をとり、縦軸に各風量における圧力・効率・軸動力等をとって

表したものを送風機の特性曲線という。

|

____________________

(1)

____________________

ダクトとその付属品に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)ピッツバーグはぜは、鋼板ダクトの組立てに用いられる。

(2)鋼板製長方形ダク同士を接合する継手には、アングルフランジ工法継手がある。

(3)耐食性を必要とするダクトには、ステンレス鋼板が用いられる。

(4)風量調整ダンパには、バタフライ型がある。

(5)丸ダクトはスパイラルダクトに比べて、はぜにより高い強度が得られる。

|

____________________

(5)

____________________

空気浄化装置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)静電式は、高圧電界により粉じんを荷電し、吸引吸着することによって捕集・除去するもので、電気集じん機が

代表的な装置である。

(2)ろ過式は、慣性、拡散、さえぎりなどの作用で粉じんをろ材繊維に捕集するものをいう。

(3)HEPAフィルタやULPAフィルタは、圧力損失が大きい傾向にある。

(4)ろ過式は各種フィルタがあるが、粒子補修率の値の範囲は狭い。

(5)空気浄化装置は、排気系統に設置される場合もある。

|

____________________

(4)

____________________

空気調和設備の配管・ポンプに関する語句の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1)伸縮継手 ------ 振動防止対策

(2)容積型ポンプ ----- 歯車ポンプ

(3)ポンプの特性極性 --- 全揚程

(4)蒸気トラップ ----- 凝縮水の分離

(5)キャビテーション ---- 吐出量の低下、揚水不能

|

____________________

(1)

____________________

換気に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)局所換気は、汚染物質を発生源の近くで捕集するため捕集効率が高く、換気量も比較的少ない。

(2)温度差による換気力は、室内外の空気の密度差に比例する。

(3)住宅等の居室のシックハウス対策として機械換気設備を用いる場合の必要換気量は、換気回数で0.5回/h以上と

規定されている。

(4)第2種機械換気方式は、給気口及び排風機により構成される。

(5)ハイブリッド換気は、自然換気に機械換気や空調設備を組み合わせたものである。

|

____________________

(4)

____________________

個別方式空気調和設備で使用する換気設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)パッケージ型空調機は、通常は外気処理機能を持たないため、室内空気質確保のため対策が必要である。

(2)中央方式の外調機の導入が困難な場合には、室単位もしくはゾーン単位の外気導入が一般的である。

(3)暖房時に加湿不足になりやすいことから、加湿器を付加するなどの対策が取られることもある。

(4)外気処理ユニットは、直膨コイルや全熱交換器等を組み込んだユニットである。

(5)外気処理専用パッケージ型空調機は、給排気のバランスが取りにくい。

|

____________________

(5)

____________________

温熱環境要素の測定器に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)熱式送風計は、長時間使用していると指示値に誤差が生じることがあるので、定期的に較正する必要がある。

(2)サーミスタ温度計は、電気抵抗の変化を利用するものである。

(3)アスマン通風乾湿計の乾球温度は、一般に湿球温度より高い値を示す。

(4)グローブ温度計は、気流変動の大きいところでの測定に適している。

(5)相対湿度の測定には、毛髪などの伸縮を利用する方法がある。

|

____________________

(4)

____________________

空気環境の測定に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)酸素の測定には、紫外線吸収法がある。

(2)微生物の測定には、免疫クロマトグラフ法がある。

(3)イオウ酸化物の測定には、溶液導電率法がある。

(4)オゾンの測定には、半導体法がある。

(5)花粉アレルゲンの測定には、エアロアレルゲン・イムノブロット法がある。

|

____________________

(1)

____________________

汚染物質とその単位の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。

(1) キシレン濃度 ------ μg/m3

(2) 浮遊細菌濃度 ------ CFU/m3

(3) オゾン濃度 ------- Sv

(4) アスベスト濃度 ------ 本/L

(5)イオウ酸化物濃度 ----- ppm

|

____________________

(3)

____________________

ホルムアルデヒド測定法として、最も不適当なものはどれか。

(1)DNPHカートリッジ捕集-HPLC法

(2)検知管法

(3)定電位電解法

(4)電気化学的燃料電池法

(5)光散乱法

|

____________________

(5)

____________________

揮発性有機化合物(VOCs)測定法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)固相捕集・加熱脱着ーGC/MS法は、空気中のVOCsを捕集した吸着剤を加熱脱着装置によりGC/MSへ導入する方法である。

(2)固相捕集・溶媒抽出ーGC/MS法、空気中のVOCsを捕集した吸着剤を二酸化炭素で抽出した後、GC/MSへ導入する方法である。

(3)TVOC(TotalVOC)の測定には、バッシング法を使用することができる。

(4)トルエン、パラジクロロベンゼンは、検知管法により測定することができる。

(5)半導体センサを用いたモニタ装置により、トルエン、キシレンを測定することができる。

|

____________________

(3)

____________________

建築物環境衛生管理基準に基づく空気調和設備に関する衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)冷却塔及び冷却水の水管は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に清掃を行うことが求められる。

(2)冷却塔及び冷却水は、使用開始時及び使用期間中に1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが求められる。

(3)冷却塔に供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合していることが求められる。

(4)加湿装置は、使用開始時及び使用を開始した後、1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検することが

求められる。

(5)空気調和設備内に設けられた排水受けは、使用を開始した後、1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検する

ことが求められる。

|

____________________

(1)

____________________

遮音に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)床衝撃音に対する遮音等級は、値が小さいほど遮音性能が優れている。

(2)複層壁の場合、共鳴によって音が透過することがある。

(3)軽量床衝撃音は、床仕上げ材を柔らかくすることで軽減できる。

(4)複数の断面使用の異なる部材で構成される壁の透過損失は、最も透過損失の大きい構成部材の値を用いる。

(5)重量床衝撃音は、床躯体構造の質量や曲げ鋼性を増加させることで軽減できる。

|

____________________

(4)

____________________

振動に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)空気調和機による振動は、定常的で変動が小さい。

(2)風による建物の振動は、不規則である。

(3)環境振動で対象とする周波数の範囲は、鉛直方向の場合、1~80Hzである。

(4)不規則かつ大幅に変動する振動のレベルは、時間率レベルで表示する。

(5)防振溝は、溝が深いほど、また、溝が振動源に近いほど効果が大きい。

|

____________________

(2)

____________________

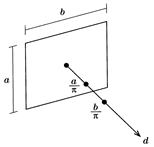

面音源からの音圧レベルの伝搬特性に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

「下の図に示す寸法a x b(a < b)の長方形の面音源について、面音源中心から面に対して垂直方向への距離をdとした場合、音源付近d

< a/πでは [ ア ] としての伝搬特性を示し、a/π < d < b/πでは線音源に対応する減衰特性を、d >

b/πの範囲では [ イ ] に対応する減衰特性を示す。よって、 d > b/πの範囲で音源からの距離が2倍になると [ ウ ]

dB減衰する。」

|

(1)点音源 ------ 面音源 ------ 3

(2)点音源 ------ 面音源 ------ 6

(3)面音源 ------ 点音源 ------ 3

(4)面音源 ------ 点音源 ------ 6

(5)面音源 ------ 点音源 ------ 10

|

|

____________________

(4)

____________________

測光量に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。

「照度は [ ア ] 当たりに入射する光束であり、単位は通常 [ イ ] と表される。光度は [ ウ ] 当たりから放出される光束であり、単位は通常 [ エ ] と表される。」

ア イ ウ エ

(1)単位面積 ------ lx ------ 単位立体角 ----- cd/m2

(2)単位面積 ------ lx ------ 単位立体角 ----- cd

(3)単位面積 ------ lm ------ 単位立体角 ----- cd

(4)単位立体角 ----- cd ------ 単位面積 ------ cd/m2

(5)単位立体角 ----- lm ------ 単位面積 ------ cd

|

____________________

(2)

____________________

光・照明に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)太陽高度が等しければ、大気透過率が高いほど地表に到達する直射日光による水平面照度は大きくなる。

(2)演色評価数は、100に近いほど基準光で照らした場合の色に近い色に再現できる。

(3)室内表面の輝度分布が大きすぎると視覚的疲労感を生じる。

(4)電球色の蛍光ランプと昼白色の蛍光ランプとでは、昼白色の方が相関色温度が高い。

(5)同じ面積の窓から天空光を取り入れる場合、側窓と天窓とで取り入れられる光の量は等しい。

|

____________________

(5)

____________________

地表における直射日光による法線面照度が80,000lxのとき、直射日光による水平面照度として、最も近いものは次のうちどれか。ただし、このときの太陽高度は60度とする。

(1)35,000 lx

(2)40,000 lx

(3)55,000 lx

(4)70,000 lx

(5)80,000 lx

|

____________________

(4)

____________________

照明施設の保守に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1)照明器具の保守率は、照明施設の管理状況によらず、光源、照明器具の性能のみで決まる。

(2)LED照明器具の場合、周辺環境の清浄度が同じであれば、露出形と完全密閉形の設計光束維持率は同等である。

(3)既設の蛍光ランプ用照明器具のランプを直管形LEDランプで代替する場合、適切なランプと照明器具の組合せで

ないと、照明器具の燃損や火災を招くおそれがある。

(4)光源の交換と清掃の時期を合理的に組み合わせることが、所要照度の維持にとって望ましい。

(5)JISC-8105-1によれば、照明器具の適正交換の目安は、累積点灯時間30,000時間としている。

|

____________________

(1)

____________________

空気調和設備に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

(1)ふく流吹出口は、他の吹出口と比べて、均一度の高い温度分布が得やすい。

(2)吸収冷凍機は、容積冷凍機や遠心冷凍機と比較して騒音・振動が大きい。

(3)躯体蓄熱方式を採用すると、一般に熱源機器容量は大きくなる。

(4)放射冷暖房設備は、他の空調方式と併用せず設置するのが一般的である。

(5)吸込み気流は、吸込み中心からの距離に反比例して減衰する。

|

____________________

(1)

____________________

問題91~105 問題91~105

|